"Su pei monti vien giù la neve la tormenta dell'inverno, ma se venisse anche l'inferno, sol l'alpin può star lassù".

Canto degli alpini

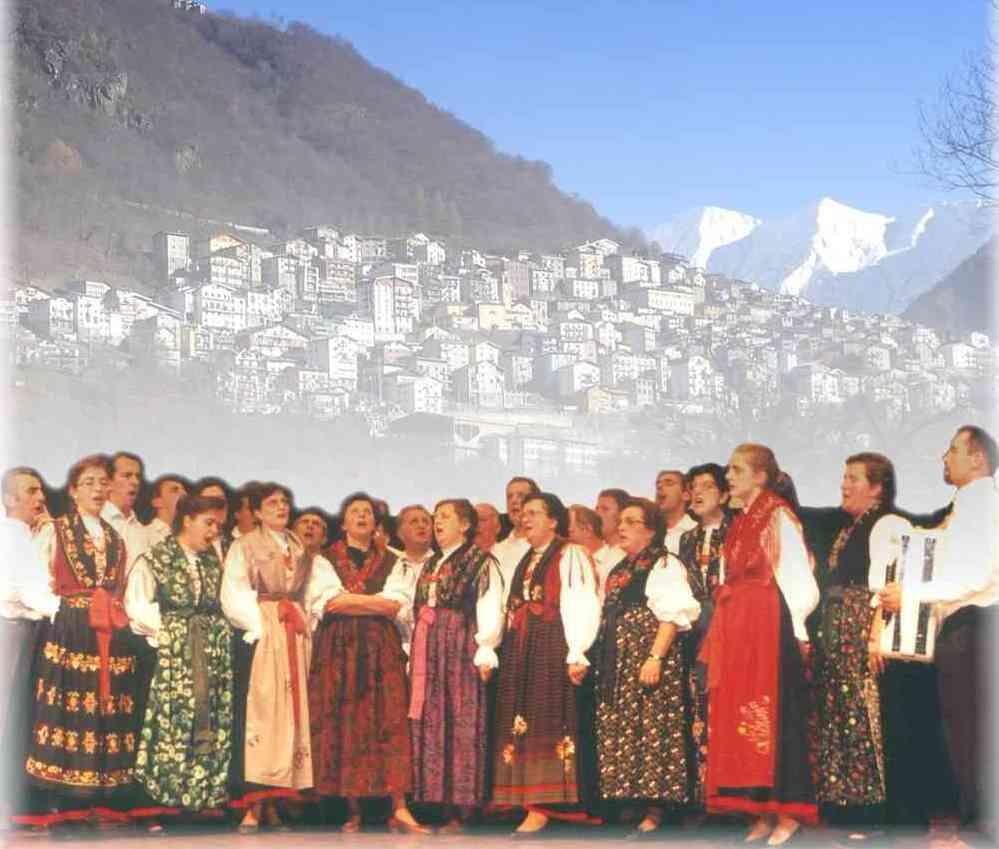

Il canto alpino è una delle espressioni più autentiche e toccanti della cultura delle Alpi italiane, un patrimonio immateriale che attraversa le generazioni e restituisce, in forma musicale, l'anima delle popolazioni alpine

Caratterizzato da voci che si fondono in armonie corali profonde e suggestive, spesso senza accompagnamento strumentale, questo genere nasce in un contesto di vita semplice ma intenso, dove il rapporto con la natura, la spiritualità e il senso di comunità sono elementi fondamentali.

I canti degli Alpini sono un genere musicale corale legato storicamente al Corpo degli Alpini, l’unità di fanteria da montagna dell’Esercito Italiano. Questi canti, spesso eseguiti da cori maschili a più voci, raccontano episodi di vita militare, esperienze vissute durante le guerre — in particolare la Prima e la Seconda Guerra Mondiale — ma anche storie di amicizia, nostalgia, amore, sacrificio e attaccamento alla propria terra.

I canti delle Alpi raccontano storie di pastori e soldati, di emigrazione e amore, di fatica e speranza: sono frammenti di vita quotidiana trasformati in suono.

Storicamente, hanno avuto un ruolo centrale nella vita delle comunità montane, accompagnando i ritmi delle stagioni e i momenti condivisi — dal lavoro nei campi alle veglie serali, dalle feste religiose agli eventi legati alla guerra — contribuendo a rafforzare l’identità collettiva e a tramandare oralmente valori, dialetti e tradizioni.

Ancora oggi, nonostante i cambiamenti del mondo moderno, il canto alpino continua a vivere grazie a cori e gruppi locali che mantengono viva questa eredità culturale, facendone un simbolo del legame profondo tra uomo, territorio e memoria.

Origini dei canti delle Alpi

I canti delle Alpi del Nord Italia rappresentano un ricco patrimonio musicale popolare, profondamente radicato nella vita e nelle tradizioni delle comunità montane di regioni come il Trentino-Alto Adige, la Lombardia, il Veneto, il Piemonte e la Valle d'Aosta.

Le origini dei canti alpini affondano le radici nella vita quotidiana delle popolazioni montane delle Alpi italiane, molto prima della loro associazione con il Corpo degli Alpini.

Nati come espressione spontanea del vissuto collettivo (similmente alla tradizione romana), questi canti erano intimamente legati al ritmo delle stagioni e alle attività del lavoro contadino e pastorale.

Venivano intonati nei campi, durante la transumanza, nelle stalle o attorno al fuoco dopo una giornata faticosa, e servivano non solo a scandire il tempo, ma anche a rafforzare il senso di comunità e ad alleviare la solitudine della vita in alta quota.

I temi principali di queste prime forme di canto erano profondamente connessi all'ambiente naturale e alla durezza, ma anche alla bellezza, della vita in montagna. La natura — con le sue vette innevate, i boschi, i torrenti e il cielo limpido — era spesso protagonista o lo sfondo emotivo del canto.

Il lavoro fisico, la fatica quotidiana, il legame con la terra, l’amore e la nostalgia trovavano spazio nelle parole semplici ma intense di testi che parlavano la lingua del popolo.

Vatten via su le montagne a raccoglier le castagne con gli agnelli a pascolar. Sono nata in mezzo ai fiori in mezzo ai fiori di Vermiglio sono pura come un giglio come un giglio voi morir.

La vien giù da le montagne

Queste melodie, tramandate oralmente, hanno posto le basi per il canto alpino come lo conosciamo oggi, contribuendo a creare un'identità musicale che ancora oggi emoziona per la sua autenticità e umanità.

Le tradizioni regionali dei canti alpini

Le tradizioni dei canti alpini rappresentano un patrimonio culturale diffuso e profondamente radicato in tutto l’arco alpino italiano. Da valle a valle, da paese a paese, si trovano stili vocali, repertori e modalità esecutive differenti, che riflettono le specificità storiche, linguistiche e geografiche di ciascuna comunità.

Questo ricco ventaglio di espressioni locali rende il canto alpino non solo una forma d'arte popolare, ma anche uno straordinario strumento di conservazione delle identità territoriali.

Nelle valli del Trentino-Alto Adige, ad esempio, il canto di montagna si intreccia con influenze tirolesi e ladine. Qui troviamo cori storici come il Coro della SAT (Società Alpinisti Tridentini), fondato nel 1926, che ha avuto un ruolo determinante nella codificazione e diffusione del canto corale di montagna in tutta Italia.

Il loro repertorio comprende brani celebri come La Montanara, Sul Cappello, L'ultima notte e Stelutis Alpinis, canti intrisi di malinconia, amore per la montagna e memoria del sacrificio umano durante le guerre.

In Piemonte, e in particolare nelle valli occitane, la tradizione canora si intreccia con la cultura franco-provenzale e occitana.

I cori locali interpretano brani che raccontano la vita dei pastori, le leggende alpine e il ciclo delle stagioni. Canti come Se chanto (in occitano) sono ancora oggi eseguiti in contesti tradizionali e da cori amatoriali.

In Lombardia, soprattutto nella zona delle Orobie bergamasche e valtellinesi, il canto alpino ha spesso toni più solenni e meditativi, legati all'esperienza militare e alla memoria storica. Cori come il Coro Idica o il Coro Vetta hanno reso celebri brani come Il Testamento del Capitano o Monte Canino, fortemente legati alla Prima Guerra Mondiale e all'esperienza degli Alpini in trincea.

In Veneto, invece, e in particolare nelle province montane come Belluno, si conservano canti popolari che celebrano la bellezza dei paesaggi dolomitici, l'amore perduto o la partenza dei giovani per il fronte. Brani come Era una notte che pioveva o Ta pum sono entrati a far parte del repertorio classico dei cori alpini.

Infine, in Valle d’Aosta, regione di confine e vero e proprio crocevia culturale, si incontrano canti in lingua francoprovenzale e italiana, spesso legati alla transumanza e alla religiosità popolare. Qui il canto è ancora oggi una forma spontanea di espressione durante feste tradizionali e raduni comunitari.

Con il tempo, queste tradizioni orali si sono trasformate in un movimento corale organizzato. I cori alpini non sono solo custodi della memoria musicale: essi sono anche presìdi culturali che svolgono una funzione sociale importantissima. Riuniscono generazioni diverse, mantenendo vivo il legame con le radici locali e portano avanti un’idea di canto come esperienza collettiva, accessibile e autentica (si pensi, seppur nelle differenze, alla tradizione pugliese di pizzica e taranta).

Che si esibiscono in piccoli rifugi di montagna o in teatri prestigiosi, i cori alpini continuano ad emozionare il pubblico con la forza evocativa delle loro voci e con la sincerità di un canto che nasce dal cuore della montagna.

Ma quali sono i dieci canti delle Alpi più noti e amati? Scopriamoli insieme!

| TITOLO | DESCRIZIONE |

|---|---|

| La Montanara | Originario del Trentino, è forse il canto alpino più celebre. Composto da Luigi Pigarelli su testo di Toni Ortelli nel 1927, celebra la bellezza della montagna e la vita semplice ma intensa dei suoi abitanti. È un inno universale all’amore per le Alpi. |

| Sul Cappello (C’è una macchia nera) | Canto legato agli Alpini, parla del loro cappello con la penna nera e simboleggia lo spirito del corpo militare e il senso di fratellanza tra i soldati di montagna. |

| Stelutis Alpinis | Canto commovente in friulano, nato dopo la Prima Guerra Mondiale, in cui un soldato caduto parla alla sua amata dal mondo dei morti. Poetico e malinconico, è molto diffuso anche nei cori delle Alpi occidentali. |

| Il Testamento del Capitano | Uno dei canti più antichi e rappresentativi della tradizione alpina. Narra la morte di un ufficiale durante la guerra e il suo commovente addio ai soldati. Le sue numerose varianti si sono tramandate oralmente in molte regioni. |

| Monte Canino | Ambientato durante la guerra sul fronte alpino, racconta la sofferenza dei soldati tra neve e battaglie. Molto noto per il tono drammatico e il valore storico. |

| Ta Pum | Brano dal titolo onomatopeico che fa riferimento al rumore delle fucilate. È uno dei canti più noti della Grande Guerra, che descrive la dura vita dei soldati in trincea, spesso in ambienti montani estremi. |

| Se chanto | Canto in lingua occitana, molto diffuso nelle valli del Piemonte sud-occidentale. È un brano d’amore che celebra la lingua e l’identità occitana. Viene eseguito anche da cori misti e giovanili. |

| Signore delle cime | Composto in epoca più recente da Bepi De Marzi, è diventato un classico del repertorio corale alpino. È una preghiera in forma di canto dedicata a un amico scomparso in montagna. Ancora oggi emoziona con la sua spiritualità e semplicità. |

| E col cifolo del vapore | Canto allegro e scherzoso, originario delle zone lombarde e venete, che racconta l’emigrazione e i sogni di cambiamento. Fa parte del repertorio popolare montanaro più leggero e ironico. |

| Era una notte che pioveva | Canto popolare veneto che unisce tematiche amorose e militari, con un tono struggente. È presente nel repertorio di molti cori alpini del Bellunese e oltre. |

L’Influenza dei canti alpini sulla musica popolare

I canti alpini, nati in un contesto locale e comunitario, hanno nel tempo superato i confini geografici delle valli e delle montagne, diventando una parte significativa del patrimonio della musica popolare italiana.

La loro forza evocativa, la semplicità melodica e la profondità emotiva hanno ispirato numerosi artisti, cori e musicisti, che li hanno reinterpretati, armonizzati e portati su palchi ben oltre i rifugi alpini o le sagre di paese.

Nel corso del Novecento, molti di questi canti sono entrati a far parte del repertorio della musica corale popolare, grazie anche alla straordinaria attività di raccolta, arrangiamento e diffusione svolta da cori storici come il Coro della SAT di Trento o il Coro degli Alpini di Milano.

Questi gruppi hanno saputo mantenere la purezza del canto tradizionale, arricchendolo però con armonizzazioni a più voci che ne hanno esaltato la potenza espressiva. La loro opera ha avuto un’enorme influenza sulla musica popolare italiana, portando questi brani nei teatri, nelle trasmissioni radiofoniche e televisive (similmente a quanto accaduto con la tradizione neomelodica!), e perfino nel repertorio scolastico.

Diversi cantautori italiani hanno riconosciuto l’importanza e la bellezza dei canti alpini, traendo ispirazione da essi o includendoli in progetti discografici e concerti. In particolare, l’attenzione al mondo popolare e montano si ritrova in figure come Giovanna Marini, Francesco Guccini o Mauro Pagani, i quali, pur non reinterpretando direttamente i canti alpini, ne condividono lo spirito narrativo e il legame con la memoria collettiva.

La valorizzazione della musica alpina continua anche attraverso festival e rassegne dedicate: eventi come “I Suoni delle Dolomiti” (Trentino), “Cori in Montagna”, o le celebri adunate nazionali degli Alpini, rappresentano momenti di incontro tra tradizione e modernità, tra cori storici e nuove generazioni.

In queste occasioni, i canti alpini vengono presentati al pubblico in contesti suggestivi — rifugi, piazze, boschi, chiese di montagna — offrendo un’esperienza immersiva che unisce musica, natura e cultura.

Negli ultimi anni, anche grazie a nuove formazioni corali giovanili e a contaminazioni con altri generi musicali (dal folk al jazz), i canti alpini stanno vivendo una seconda giovinezza. Restano fedeli alla loro origine, ma trovano nuove vie espressive per restare vivi e attuali.

Così, da canti del lavoro e della guerra, diventano oggi anche canti di identità, di pace e di memoria.

Riassumi con IA