La geografia è la chiave per capire dove siamo, perché siamo lì, e come il nostro ambiente ci influenza.

Harm J. de Blij

La geografia fisica è il ramo della geografia che studia gli elementi naturali della superficie terrestre, come i riliev, i climi, le acque, il suolo e gli ecosistemi. A differenza della geografia umana, che analizza le relazioni tra società e territorio, la geografia fisica si concentra sulle dinamiche ambientali e sui processi naturali che modellano il pianeta.

Comprendere questi fenomeni è fondamentale per interpretare l’ambiente in cui viviamo, prevedere eventi naturali, tutelare le risorse e affrontare sfide globali come il cambiamento climatico.

La geografia fisica è la scienza che studia i fenomeni naturali della superficie terrestre, come rilievi, acque, climi, suoli e ambienti, analizzandone le cause, l’evoluzione e l’impatto sugli ecosistemi e sulla vita umana.

Nel corso della storia, questa disciplina si è arricchita grazie all'integrazione con altre scienze della Terra, come la geologia, la meteorologia e l'ecologia, diventando uno strumento essenziale per la gestione sostenibile del territorio e per la protezione dell'ambiente.

Attraverso lo studio dei suoi principali ambiti, dalla morfologia dei rilievi alla distribuzione della vegetazione, la geografia fisica ci aiuta a leggere la Terra come un sistema complesso, dinamico e interconnesso.

Origini e sviluppo della geografia fisica

La geografia fisica affonda le sue radici nell'antichità, quando filosofi e studiosi greci come Eratostene e Tolomeo iniziarono a osservare e descrivere la Terra nel tentativo di comprenderne la forma, le dimensioni e la distribuzione dei fenomeni naturali.

Questi primi contributi, pur basandosi su conoscenze limitate, hanno gettato le basi per una disciplina che avrebbe preso forma nei secoli successivi, affinandosi progressivamente grazie a esplorazioni, scoperte e nuove tecnologie.

Durante l'età moderna, con la diffusione delle carte geografiche e lo sviluppo delle scienze naturali, la geografia ha cominciato a differenziarsi in rami più specifici. In particolare, la geografia fisica ha acquisito una dimensione scientifica autonoma, interessandosi non solo alla descrizione dei paesaggi, ma soprattutto alla comprensione dei processi naturali che li modellano:

- l'erosione dei suoli

- il movimento delle placche terrestri

- le dinamiche climatiche e idriche.

Nel corso del Novecento, il progresso della meteorologia, della geologia e delle tecnologie satellitari ha reso possibile uno studio più preciso e globale del pianeta.

La geografia fisica ha saputo integrarsi con queste discipline, offrendo un quadro sempre più dettagliato delle interazioni tra i diversi elementi naturali e contribuendo a interpretare fenomeni complessi come il cambiamento climatico, la desertificazione o la variazione del livello del mare.

Oggi la geografia fisica è una scienza in continua evoluzione, fondamentale per comprendere le trasformazioni ambientali e pianificare uno sviluppo sostenibile. La sua forza sta nella capacità di osservare il mondo nella sua interezza, cogliendo le relazioni tra gli elementi naturali e offrendo strumenti preziosi per la tutela del territorio e degli ecosistemi.

I principali campi di studio della geografia fisica

La geografia fisica si articola in diversi ambiti di studio, ciascuno dei quali si concentra su un aspetto specifico dell'ambiente naturale, contribuendo a formare una visione complessiva della superficie terrestre e dei suoi meccanismi.

Geomorfologia

Uno dei campi fondamentali è la geomorfologia, che si occupa dello studio delle forme del rilievo terrestre e dei processi che le generano e le trasformano.

Montagne, pianure, colline, valli e canyon sono il risultato dell'azione combinata di forze interne, come il sollevamento tettonico e l'attività vulcanica, e di forze esterne, come l'erosione, la sedimentazione e il modellamento da parte dell'acqua e del vento.

Analizzando queste forme, la geomorfologia ci aiuta a ricostruire la storia geologica del pianeta e a prevedere eventuali cambiamenti futuri.

Idrografia

Altro ambito fondamentale è l'idrografia, che si dedica allo studio delle acque terrestri, sia superficiali che sotterranee. Fiumi, laghi, mari, oceani e falde acquifere sono oggetto di analisi per comprenderne la distribuzione, la dinamica e l’impatto sull’ambiente e sull’uomo. La disponibilità di risorse idriche, la gestione delle alluvioni e il monitoraggio dell'inquinamento idrico sono solo alcune delle pratiche di questa disciplina, che è cruciale in un'epoca di crisi climatica e scarsità d'acqua.

Climatologia

Anche la climatologia è uno dei pilastri della geografia fisica. Essa studia i climi della Terra, le loro caratteristiche, le cause delle variazioni climatiche e le tendenze globali.

L'analisi dei dati meteorologici, delle correnti atmosferiche e delle interazioni tra atmosfera, oceani e superficie terrestre consente di comprendere i modelli climatici regionali e planetari.

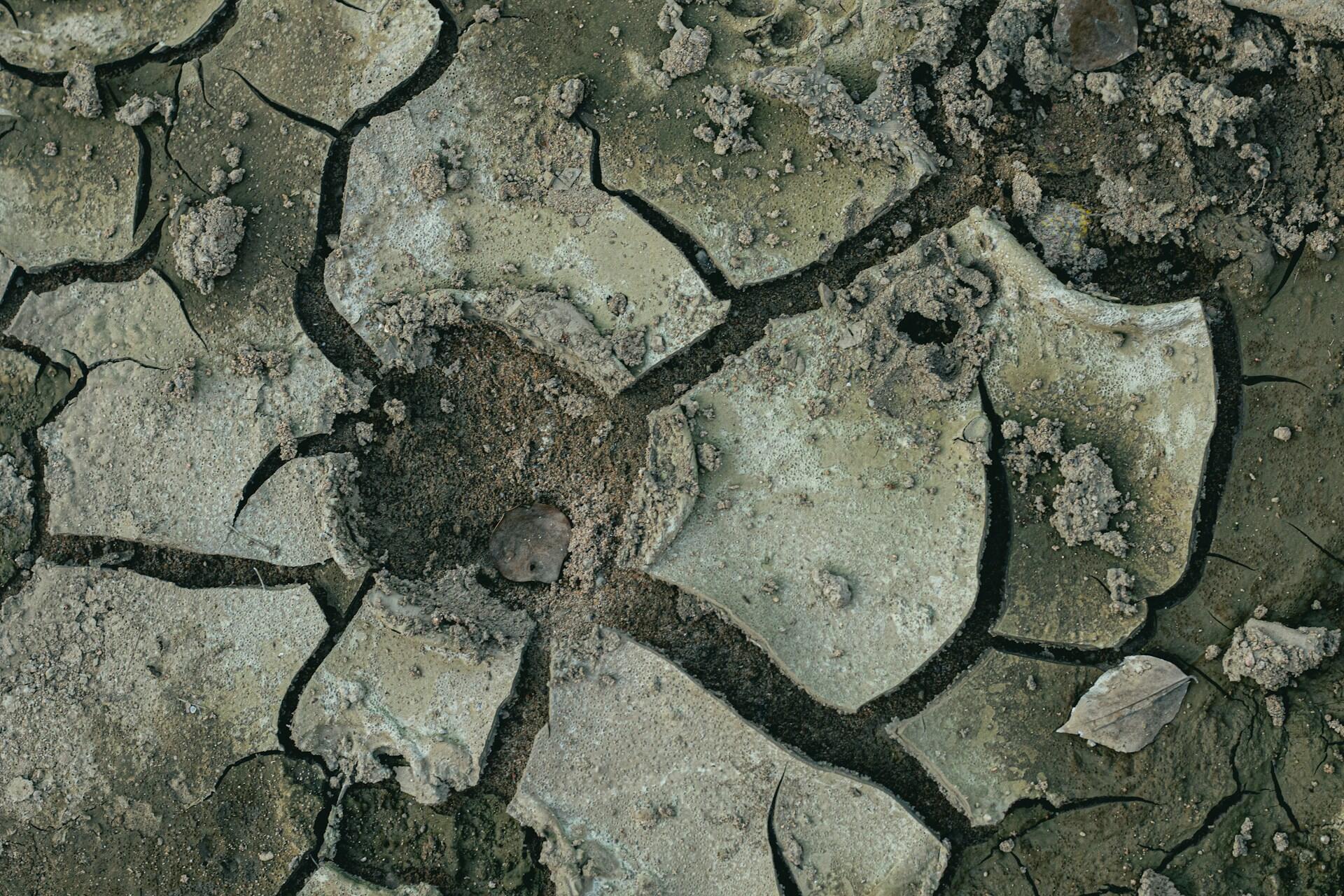

Questa conoscenza è essenziale per affrontare i problemi legati al riscaldamento globale, ai fenomeni meteorologici estremi e alla desertificazione.

Pedologia

La pedologia, invece, si concentra sullo studio dei suoli: la loro origine, composizione, struttura e distribuzione. I suoli rappresentano una risorsa vitale per la vita sulla Terra, in quanto supportano la vegetazione, regolano il ciclo dell'acqua e sono alla base dell'agricoltura. Capire come si formano, come si degradano e come possono essere conservati è uno degli obiettivi principali di questa disciplina.

Biogeografia

Infine, la biogeografia analizza la distribuzione geografica degli esseri viventi, sia animali che vegetali, in relazione ai fattori fisici e climatici.

Studiare come le specie si adattano ai diversi ambienti, come migrano e come interagiscono con il territorio, permette di comprendere la biodiversità del pianeta e di individuare le aree più vulnerabili agli impatti ambientali.

La biogeografia è particolarmente importante anche per lo studio delle zone protette, delle specie in pericolo e delle dinamiche degli ecosistemi.

Ciascuno di questi campi non è isolato, ma interconnesso con gli altri: il clima influisce sul suolo, i rilievi guidano i corsi d’acqua, la vegetazione modifica il paesaggio. È proprio questa visione integrata che rende la geografia fisica una scienza indispensabile per comprendere il funzionamento della Terra nel suo insieme.

L’importanza della geografia fisica per la società

Studiare la geografia fisica non significa solo osservare la bellezza del paesaggio o conoscere i meccanismi che governano la natura: significa anche acquisire strumenti essenziali per affrontare alcune delle sfide più urgenti del nostro tempo.

La geografia fisica ci permette infatti di comprendere i rischi naturali e di agire in modo preventivo per proteggere le popolazioni e l’ambiente. Terremoti, frane, alluvioni, incendi e siccità non sono eventi casuali, ma processi naturali che possono essere analizzati, previsti e mitigati grazie alle conoscenze acquisite in questo campo.

Questa disciplina è fondamentale anche nella pianificazione territoriale: conoscere le caratteristiche fisiche di un’area consente di scegliere dove costruire infrastrutture, come gestire le risorse idriche, dove sviluppare l’agricoltura o dove creare aree protette. Senza una buona comprensione del suolo, del clima o della morfologia locale, ogni intervento umano rischia di essere inefficace o addirittura dannoso.

Il cambiamento climatico è la variazione a lungo termine dei parametri climatici terrestri, in particolare temperatura, precipitazioni e frequenza di eventi estremi. È causato sia da fattori naturali sia, sempre più, dalle attività umane, come l’emissione di gas serra. Le sue conseguenze includono lo scioglimento dei ghiacci, l’innalzamento del livello del mare, desertificazione e perdita di biodiversità.

La geografia fisica ha un ruolo chiave nella lotta ai cambiamenti climatici, aiutando a monitorare le trasformazioni in atto e a studiare gli effetti di eventi estremi come ondate di calore, scioglimento dei ghiacci e innalzamento del livello del mare.

Questi fenomeni, pur avendo cause globali, si manifestano in modo diverso da una regione all’altra: per questo, è fondamentale saperli interpretare a livello locale, individuando strategie di adattamento e di resilienza.

Anche nel campo dell’educazione ambientale e della sostenibilità, la geografia fisica contribuisce a formare cittadini consapevoli e responsabili, in grado di leggere il paesaggio non solo con gli occhi, ma con la mente. Capire come funziona la Terra ci permette di viverci meglio, rispettandone gli equilibri e proteggendone le risorse.

Geografia fisica e il futuro del pianeta

Conoscere la geografia fisica significa imparare a leggere la Terra come un insieme di equilibri in continuo movimento. Dalle montagne più antiche ai fiumi che modellano i paesaggi, dai venti che spostano le nuvole ai suoli che nutrono le foreste, ogni elemento naturale racconta una parte della storia del nostro pianeta.

Comprendere questi meccanismi non è solo un esercizio scientifico, ma una necessità: ci permette di abitare in modo più consapevole il mondo, di rispettarne i limiti e di intervenire con responsabilità.

Oggi, più che mai, in un’epoca segnata da rapide trasformazioni ambientali, la geografia fisica ci offre strumenti concreti per osservare, analizzare e agire. È una scienza che unisce sapere e visione, utile per proteggere la biodiversità, gestire le risorse naturali e costruire un futuro sostenibile.

Con uno sguardo rivolto alla Terra, ci ricorda che l’uomo è parte di un sistema complesso, fragile e meraviglioso: un sistema che vale la pena conoscere per poterlo custodire.

Riassumi con IA