Nel corso della lunga e ricca storia culturale italiana molti autori, artisti e registi hanno utilizzato il dialetto nella realizzazione delle proprie opere letterarie, cinematografiche e musicali.

I dialetti sono infatti stati impiegati per la loro potenza espressiva e per la maggiore “coloritura” del loro lessico e delle loro espressioni idiomatiche: spesso i vernacoli conferiscono a un’opera una maggiore originalità e vivacità, offrendo inoltre la possibilità di impiegare contemporaneamente più registri linguistici, dando voce a contesti sociali e a personaggi differenti.

La storia della letteratura, del cinema e della musica pullula di opere stupende nelle quali il dialetto svolge un ruolo centrale.

In questo articolo scopriremo alcuni degli autori e degli artisti che hanno dato lustro alla propria tradizione dialettale attraverso la letteratura, il cinema e la musica!

La letteratura dialettale in Italia

Nel corso della storia della letteratura italiana moltissimi autori hanno impiegato un vernacolo all’interno delle proprie opere.

Dal punto di vista linguistico il panorama italiano è sempre stato estremamente vario e complesso: per moltissimo tempo (potremmo dire sino al XVI secolo) non era stata individuata una lingua letteraria “comune”, pertanto gli autori utilizzavano la propria lingua locale per comporre le proprie opere.

Quando, nel corso del Rinascimento, il toscano assurse al ruolo di lingua letteraria presso le corti e presso i circoli di intellettuali di tutto il paese, molto velocemente le lingue locali iniziarono a perdere il proprio status di lingue letterarie, e perdendo il proprio prestigio furono “declassate” al rango di dialetti. Ovviamente le lingue locali continuarono a esistere e a essere utilizzate, ma la produzione letteraria espressa nei dialetti fu da quel momento sempre considerata come “letteratura minore”.

Scopriamo dunque alcuni degli esempi più fulgidi della letteratura dialettale d’Italia in questo nostro corso italiano!

Dante e l’utilizzo dei vernacoli

Lo sapevi che il padre della letteratura italiana, Dante Alighieri (1265-1321), utilizzò nella Divina Commedia una serie di espressioni vernacolari appartenenti al fiorentino?

Ma non solo!

Oltre al vernacolo fiorentino Dante utilizza anche altri idiomi locali per caratterizzare i suoi personaggi:

- il dialetto di Lucca per il personaggio di Bonagiunta

- il dialetto sardo per frate Gomitail

- il dialetto bolognese per Venedico Caccianemico dell'Orso

È importante inoltre ricordare che Dante scrisse un’opera (in latino!) in difesa dell’utilizzo del volgare in letteratura, il De vulgari eloquentia.

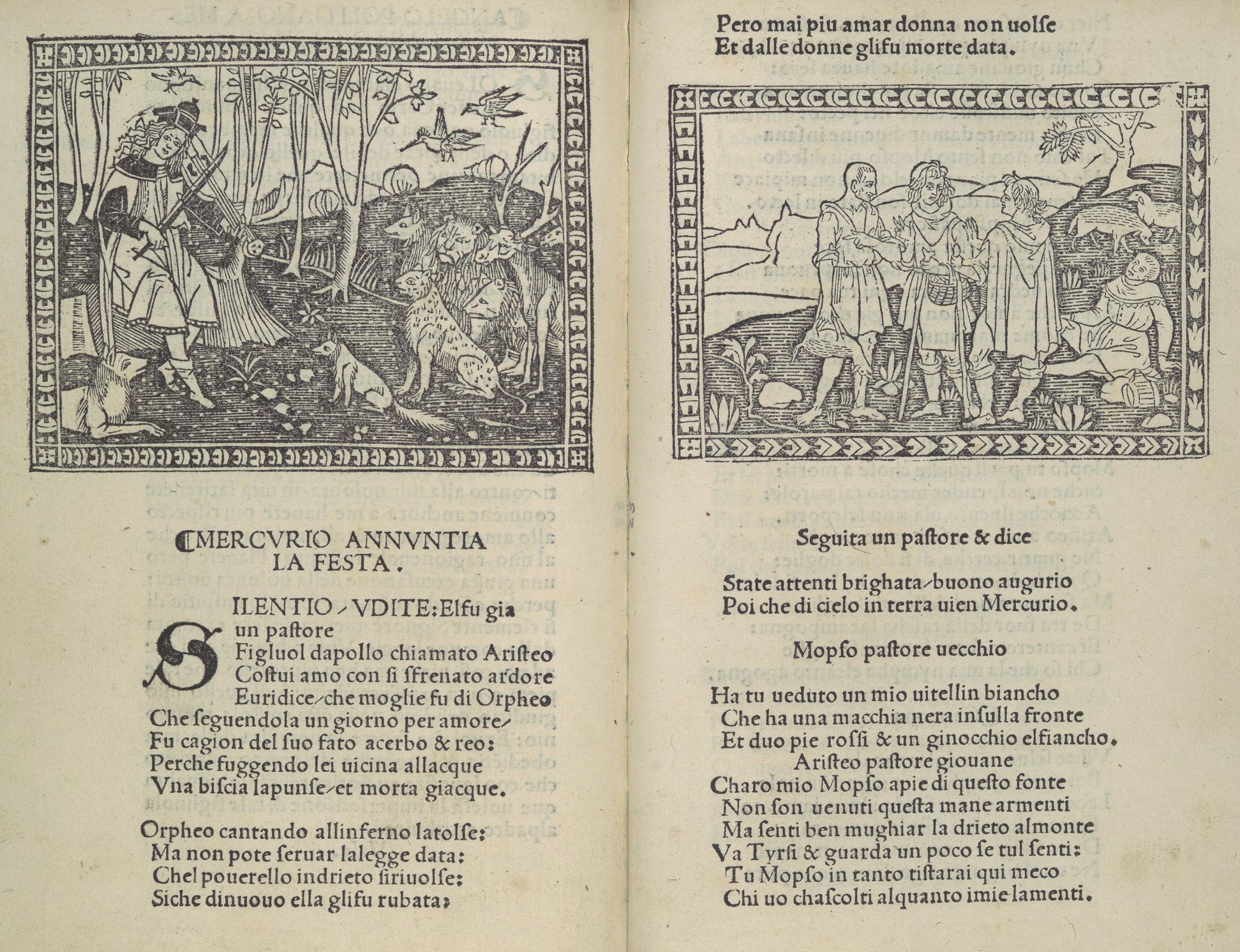

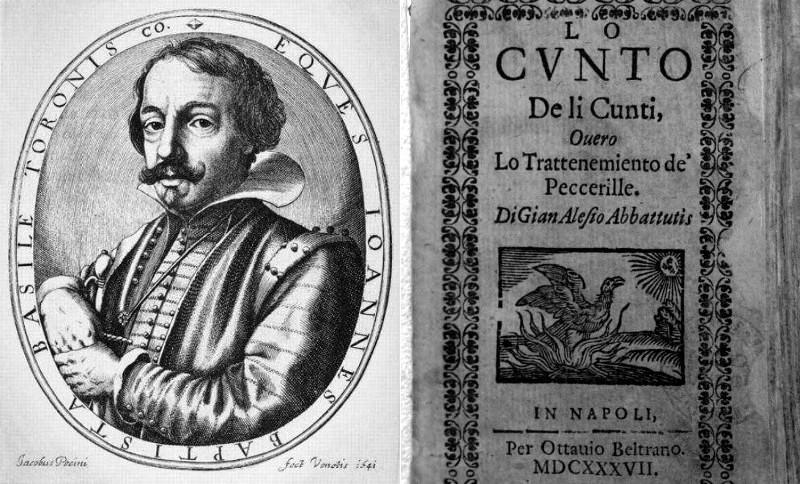

Le fiabe napoletane di Basile

Giambattista Basile (1566 -1632) è stato un importante poeta e autore di raccolte di fiabe e racconti popolari. Basile nacque a Napoli e fu soldato e mediatore per vari principi italiani.

In questo nostro corso di italiano, ricordiamo l’autore per la sua importantissima raccolta di fiabe napoletane intitolata Lo cunto de li cunti overo lo trattenemiento de peccerille ("Il racconto delle fiabe, o intrattenimento per i piccoli"), anche conosciuta come Il Pongleton,nella quale troviamo le più antiche versioni scritte di alcune delle più celebri fiabe europee.

Il Cunto fu pubblicato postumo in due volumi dalla sorella sotto lo pseudonimo di Gian Alesio Abbatutis.

L'opera conobbe una certa diffusione dopo che i fratelli Grimm la definirono come “ la prima raccolta nazionale di fiabe”.

L’opera contiene inoltre le prime versioni europee a noi note di Rapunzel e di Cenerentola!

Il teatro veneziano di Goldoni

Carlo Goldoni (1707-1793) è stato un drammaturgo e librettista vissuto nella Repubblica di Venezia. Le sue opere, note in tutta Europa, includono alcune delle opere teatrali italiane più famose e amate.

Sebbene abbia scritto in francese e italiano, le sue opere fanno un ricco uso della lingua veneziana, del vernacolo regionale e delle espressioni colloquiali, attraverso le quali il drammaturgo fu capace di offrire ai suoi contemporanei un’immagine molto vivida e arguta di se stessi. Al punto che Goldoni è imprescindibile da qualsiasi corso italiano online!

Goldoni impiegò il vernacolo per conferire una coloritura più realistica e immediata alle conversazioni dei suoi personaggi, caratterizzati dalla forte connotazione comica e a tratti moralistica.

Sebbene Goldoni non abbia sempre goduto di una ricezione critica positiva, le sue opere rappresentano uno dei momenti più significativi della storia letteraria e teatrale italiana, anche grazie all’utilizzo dei vernacoli come prezioso registro espressivo.

Il dialetto milanese nelle opere di Porta

Carlo Porta (1776 -1821) fu il più importante poeta in dialetto milanese del XIX secolo oltre che uno dei primi esponenti del Romanticismo italiano.

Porta iniziò a scrivere poesie nel molto giovane, e, nel 1804-1805, iniziò a lavorare alla traduzione milanese della Divina Commedia, che però lasciò incompiuta. In questi anni fa parte del gruppo progressista che si forma attorno a lui e che verrà chiamato "Cameretta Portiana".

Nel pubblicò il celebre Brindisi de Meneghin all'Ostaria, scritto per il ritorno di Napoleone a Milano. Questa era una delle tante opere di Porta con Meneghino, il tradizionale personaggio della commedia dell'arte che rappresenta Milano.

Le sue opere migliori sono quelle che ritraggono la vita popolare milanese, come la raccolta Olter desgrazzi de Giovannin Bongee ("Altri guai di Johnny Bolgeri") e il suo capolavoro, La Ninetta del Verzee, uno stupendo monologo/confessione di una prostituta.

Trilussa e la satira in romanesco

Carlo Alberto Salustri (1871-1950), conosciuto con lo pseudonimo Trilussa, è stato un poeta, scrittore e giornalista italiano, particolarmente noto per le sue opere in dialetto romanesco.

Trilussa ha commentato circa cinquant'anni di cronaca romana e italiana, dall'epoca giolittiana agli anni del fascismo e al dopoguerra. La corruzione dei politici, il fanatismo dei gerarchi e le macchinazioni dei potenti sono alcuni dei suoi bersagli preferiti.

Trilussa fu un prolifico poeta e autore di fiabe in dialetto romanesco: nelle sue favole protagonisti sono spesso gli animali, che incarnano vizi e virtù dei contemporanei del poeta.

La poesia friulana di Pasolini

Pier Paolo Pasolini (1922-1975) è stato un poeta, regista, scrittore, sceneggiatore, attore e drammaturgo italiano. È considerato uno degli intellettuali pubblici più importanti della storia italiana del XX secolo, influente sia come artista che come figura politica.

Pasolini fu uno strenuo difensore dell’utilizzo del dialetto friulano come “lingua madre” e come “lingua poetica”.

Nel 1945 fondò l’Academiuta di lenga furlana, un progetto per mezzo del quale desiderava omaggiare il dialetto friulano, cercando di portare alla luce le sue radici linguistiche nella tradizione romanza. Pasolini scrisse, oltre a numerosi componimenti poetici in friulano, una serie di saggi sul dialetto e sulla sua relazione con la lingua italiana standard:

· Dialet, lenga e stil (1944),

· Sulla poesia dialettale (1947)

· Pamphlet dialettale apparso (1952-1953)

· Passione e ideologia composto (1948-1958)

I dialetti nel cinema italiano

Il cinema ha avuto d sempre un rapporto un po' conflittuale con i dialetti italiani. Nel cinema italiano delle origini i dialetti venivano utilizzati con una certa frequenza; tuttavia le politiche repressive del regime fascista imposero l’utilizzo dell’italiano standard, percepito come uno strumento indispensabile per la creazione di un’identità nazionale coesa e unitaria, mentre i dialetti furono utilizzati nel cinema del ventennio fascista sempre in modo caricaturale.

Nel secondo dopoguerra, con la nascita del cinema neorealista, i dialetti tornarono ad avere un ruolo importante nella rappresentazione dei personaggi appartenenti al popolo, questa volta non in modo caricaturale.

Nella celebre pellicola neorealista di Roberto Rossellini, Roma città aperta, emerge tutta la complessità linguistica e culturale della Roma occupata, con il dialetto romanesco al centro degli scambi tra i personaggi principali.

Il regista Vittorio De Sica, invece, nel suo Ladri di biciclette, mise in scena la contrapposizione tra ricchi e poveri attraverso il “contrasto” linguistico tra italiano e dialetto romanesco.

Con la nascita del genere cinematografico della “commedia all’italiana”, purtroppo i dialetti e le identità regionali furono tipizzati in utilizzi monodimensionali e stereotipati:

- personaggio milanese: ricco e arrivista

- personaggi veneti e bergamaschi: “ignoranti” e sprovveduti

- personaggi campani e napoletani: truffatori e imbroglioni

- personaggio sardo: testardo

In dialetti in questo senso tornarono ad avere una funzione derogatoria e caricaturale, e ciò ha contribuito alla ulteriore perdita di prestigio degli idiomi locali agli occhi della ormai rampante classe media italiana del boom economico del secondo dopo guerra.

Senza dubbio il dialetto più utilizzato e rappresentato nel cinema italiano è il romanesco, utilizzato da alcuni dei più importanti attori della storia cinematografica del nostro paese. A seguire il napoletano e il siciliano.

Il napoletano, in particolare, ha conosciuto una grande rappresentazione negli ultimi anni grazie alle serie televisive Gomorra e Mare Fuori.

I dialetti del nord Italia risultano poco rappresentati nella tradizione cinematografica italiana.

Una splendida eccezione è rappresentata dal film L’albero degli zoccoli di Ermanno Olmi: i protagonisti del film parlano infatti in dialetto bergamasco.

I dialetti nella musica italiana

La tradizione musicale popolare italiana è piuttosto ricca e articolata, e i dialetti , nel corso del secondo dopo guerra, sono stati utilizzati da moltissimi artisti.

Oltre alla musica napoletana, che per certi versi costituisce la prima forma di “musica leggera” del nostro paese, nel corso dei decenni generi musicali diversi, dal rap al reggae, hanno impiegato le lingue locali come strumento di affermazione identitaria e talvolta come scelta di rottura e di protesta.

Qui di seguito vi lasciamo dunque con una meravigliosa carrellata di brani nei diversi dialetti d’Italia, interpretati da alcuni dei protagonisti della ricca tradizione pop del nostro paese:

Brani in dialetto siciliano

Brani in dialetto napoletano

Brani in romanesco, calabrese e lombardo

Conoscevi queste canzoni?

Sicuramente la musica, così come il cinema, rappresentano due canali preziosi ed efficaci di salvaguardia del patrimonio dialettale italiano.

Riassumi con IA