Il registro letterario di un testo si definisce in base all’effetto che produce sul lettore, nonché in base alla volontà dell’autore di produrre tale effetto. A questo scopo, gli autori si affidano a specifiche procedure stilistiche che la critica ha nel tempo individuato e catalogato.

Il registro comico è una delle tonalità più impiegate nella letteratura, dall'antichità ai giorni nostri. Fa parte oggi dei grandi registri letterari che permeano la letteratura contemporanea, insieme al tragico, al lirico, al drammatico, al realista, all’epico e al fantasy.

La sua funzione è quella di spingere il lettore alle risate; ma attenzione: queste possono essere sincere risate a crepapelle, o risate amare di fronte a situazioni imbarazzanti o di disagio (oggi si utilizzerebbe il termine "cringe"). Il registro comico ha infatti numerose sfaccettature, che mostrano come dietro a una reazione — la risata — si possa celare in realtà una moltitudine di emozioni diverse.

Vediamo insieme come definire meglio il registro comico e il suo utilizzo nella lingua italiana.

A lezione d'italiano: definizione e utilizzo del registro comico

Come abbiamo detto, l'obiettivo primario del registro comico è quello di suscitare risate nel lettore, spesso distraendolo dalla vita quotidiana, altre volte facendolo riflettere sulla stessa.

Sarebbe però riduttivo limitare il comico a una semplice battuta di spirito: questo registro è infatti complesso, e ottiene l'effetto desiderato basandosi su effetti a sorpresa, colpi di scena, ecc.

Uno sfortunato scivolone, l’utilizzo erroneo di un determinato oggetto, una situazione imbarazzante, tutto ciò che ti fa ridere in un determinato momento ti avrà sorpreso in un primo momento.

Nel suo libro Il riso, Saggio sul significato del comico il filosofo francese Henri Bergson distingue tra diversi tipi di registro comico:

- Il comico dei movimenti,

- Il comico di situazione,

- Il comico di parola,

- Il comico di carattere.

Ognuna di queste pratiche ha per obiettivo di far ridere ma può anche servire a sdrammatizzare una situazione complessa o a veicolare una critica sociale in maniera indiretta.

Ogni sottocategoria comica dispone dei propri codici e dei propri maestri, come ci insegna ogni corso italiano che si rispetti. Vediamone qualcuno insieme, e se vuoi approfondire ulteriormente, prova un corso di italiano roma.

Conosci il registro tragico?

Il comico dei movimenti

Molto utilizzata a teatro, la comicità gestuale si può talvolta trovare in forma scritta nelle didascalie per quanto riguarda il teatro e nelle descrizioni per quanto invece riguarda il romanzo.

Si tratta di indicazioni molto visive, che permettono al lettore di immaginare movimenti e smorfie di attori e/o personaggi.

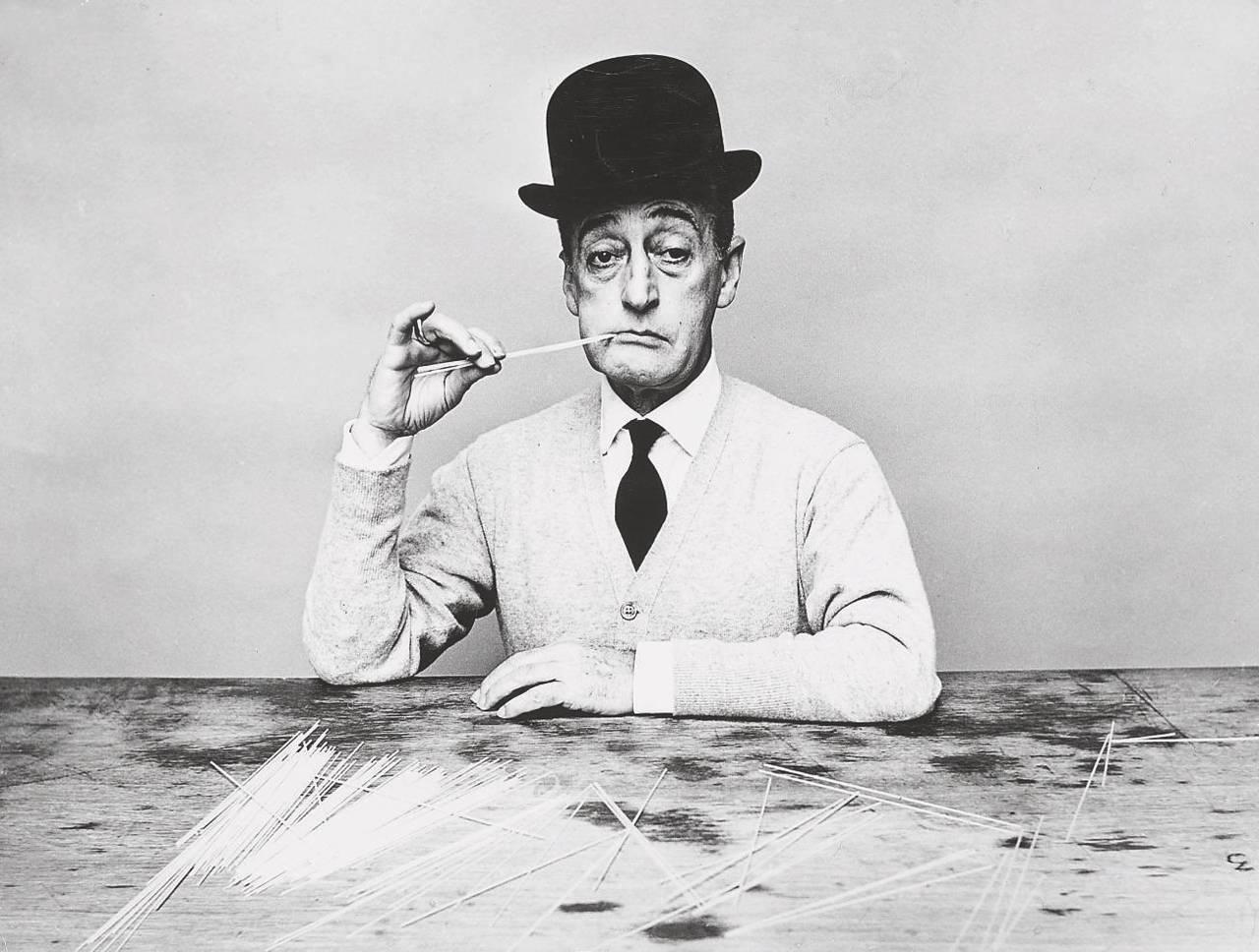

Per capire bene cosa si intenda per comicità gestuale o dei movimenti, la cosa migliore è guardare vecchi film con Antonio De Curtis, in arte Totò: l'attore aveva un capacità eccezionale di controllare le proprie espressioni facciali e i propri movimenti corporei, e propio grazie a questo riusciva a far ridere il pubblico, giudicandosi il titolo di re della comicità italiana.

Cos'hanno in comune il registro realistico e il registro fantastico? Scoprilo con i nostri approfondimenti!

Definire la comicità verbale

La comicità verbale è uno dei processi stilistici più utilizzati e più prettamente letterari poiché, come suggerisce il nome, essa si basa sull'uso delle parole.

In particolare, il comico di parola utilizza le seguenti risorse:

- La deformazione delle parole,

- Pronunce insolite (balbettii, zeppole, accenti strani),

- Lingue inventate,

- Figure di stile, iperboli,

- Un modo di parlare esagerato, deforme,

- Giochi di parole, sconcezze,

- Accumulo e ripetizione.

In questo caso, se vuoi capire cosa si intenda per comicità verbale, ti consigliamo di dare un'occhiata allo spettacolo Mistero Buffo di Dario Fo, in cui l'attore lombardo fa uso del Grammelot, un'insieme di suoni, onomatopee e parole privi di significato, che in genere scimmiottano una o più lingue, capaci però di veicolare un messaggio e di suscitare le risate nel pubblico.

Cosa distingue il registro comico dal registro drammatico?

Il comico di carattere

Come indicato dal nome, il comico di carattere mette in evidenza un tratto della personalità di un personaggio — principalmente un difetto — spingendolo al parossismo e ottenendo così un effetto comico.

In questo senso, il comico di carattere si avvicina molto alla parodia: attraverso l'esagerazione e la contrapposizione con personaggi meno comici, i lettori o il pubblico avvertiranno un effetto comico.

Anche in questo caso, la risata non è per forza il fine ultimo. Alcuni autori, come il francese Rabelais con il suo Gargantua, si sono ispirati ai tratti di carattere di alcuni dei loro personaggi per veicolare una forte critica sociale.

Per rimanere in ambito italiano, l'esempio più celebre e più significativo è indubbiamente quello del famosissimo e amatissimo ragionier Fantozzi, personaggio letterario e cinematografico creato dall'attore Paolo Villaggio, che ha fatto ridere generazioni e generazioni di italiani.

Dando vita a Fantozzi, Villaggio ha colpito nel segno: il personaggio è diventato l'emblema della mediocrità, la parodia stessa dell'italiano medio negli anni 70-90. I suoi tratti caratteriali, che non lo fanno somigliare a nessuna persona reale e che al contempo permettono a tutti di riconoscersi almeno in parte lui, l'hanno reso un vero e proprio simbolo per la società italiana. Un personaggio estremamente riconoscibile e che, al solo sentirlo nominare, non può che strapparci una risata.

Cosa differenzia il registro comico dal registro satirico? E quali sono invece le caratteristiche del registro lirico?

Il comico di situazione

Il comico di situazione si basa sul contesto, ed è quindi osservabile quando una determinata serie di eventi mette i personaggi in situazioni imbarazzanti.

Si tratta di una comicità molto utilizzata nella commedia classica ma anche nelle più contemporanee commedie cinematografiche: mariti/mogli che si trovano faccia a faccia con gli/le amanti del partner senza esserne al corrente, qui pro quo in qui gli spettatori/lettori sono a conoscenza di elementi o informazioni che i personaggi invece ignorano — insomma, ogni situazione ambigua che contenga elementi esilaranti può essere portatrice di questo tipo di comicità.

Scopri tutto quello che c'è da sapere sul registro epico!

I registri letterari derivanti dal comico

Per scendere più nello specifico, è possibile individuare una serie di sotto-registri letterari che derivano direttamente da quello comico.

A loro modo divertenti, questi registri tendono a mischiare altre sensazioni all'effetto comico: alcuni di essi vogliono commuovere il lettore, altri farlo interrogare, sorprenderlo, spaventarlo, spingerlo alla riflessione.

Nei paragrafi successivi ne vedremo alcuni insieme, ma ricorda che puoi sempre approfondire questa tematica con un corso italiano online!

Il registro parodico

Il registro parodico consiste in generale nel fare la caricatura di situazioni di vita reale o di altre opere di finzione, rendendole assurde. L'autore può partire da un testo, un film o semplicemente un quadro del quotidiano e renderlo comico anche quando, di base, non lo è.

Questo sotto-registro è forse il più stravagante, grandiloquente ed esagerato tra tutte le categorie del comico, e si serve di figure di stile quali l'iperbole per portare gli aspetti comici al loro parossismo.

Il registro satirico

Simile al registro parodico, il registro satirico utilizza il comico per deridere, denunciare o criticare. Ciò che differenzia la satira dalla parodia, è che la prima si rivolge generalmente a una fonte di potere — una persona, un'istituzione — e contiene quindi una marcata posizione politica.

La satira utilizza:

- L’ironia: figure di amplificazione, antifrasi,

- Un linguaggio peggiorativo,

- Allusioni e sottintesi,

- La metafora,

- La parodia.

Proprio per queste sue caratteristiche, è un registro che spesso si associa al registro polemico, così come al registro politico per il suo aspetto critico e contestatorio.

Tuttavia, il registro satirico non va interpretato come un testo argomentativo, poiché la tonalità del discorso poggia comunque sullo humour e talvolta sull’assurdo.

L'esempio più celebre di questo registro è forse il romanzo breve "La Fattoria degli Animali" di George Orwell.

In quest’opera, Orwell critica apertamente il regime sovietico degli anni 40 (e più in generale i regimi dittatoriali) attraverso le figure di animali dotati di intelletto umano e della facoltà di parlare.

Questi ultimi si ribellano contro gli uomini e la loro autorità e arrivano a conquistare il potere della fattoria in cui vivono, sognando una società più equa per tutti e la fine dello sfruttamento a cui vengono sottoposti dagli umani.

In poco tempo però i maiali si autoproclamano sovrani e governano la fattoria in maniera ancor più violenta rispetto ai precedenti padroni, a riprova del fatto che il potere corrompe gli animi, e che tra l'utopia e la realtà esiste spesso un divario enorme, come effettivamente è stato per i regimi sovietici.

Il sarcasmo è presente in tutti è dieci i capitoli di questo libro, che suscitano nel risate amare e una grande indignazione rispetto all'ingiustizia.

Il registro ironico

Il registro ironico consiste semplicemente nell'esprimere il contrario di ciò che si pensa o di ciò che si vuole far pensare, non per dissimulare la verità, ma per prendersi gioco della tesi avversa in modo del tutto deliberato e palese.

Questo registro è spesso utilizzato in testi dal carattere polemico.

Tramite questo registro, l’autore invita il lettore a leggere tra le righe, impiegando in maniera inattesa figure quali iperboli o litoti.

Non serve andare a cercare esempi in letteratura per capire come funziona questo registro: è quello che utilizziamo tutti i giorni quando, ad esempio, guardando fuori dalla finestra in una giornata piovosa esclamiamo: "ma che bellissima giornata!".

Allora, ti è più chiara la differenza tra ironia, satira e parodia?

Riassumi con IA