Uno degli scrittori più celebri della Resistenza italiana è Beppe Fenoglio. Italo Calvino, che gli diede dei consigli letterari in vista della pubblicazione per la casa editrice Einaudi, definì Il partigiano Johnny, uno dei libri di Beppe Fenoglio pubblicati postumi:

“Il libro sulla Resistenza che tutti aspettavamo”

In questo articolo vedremo chi era Beppe Fenoglio e come riuscì a raccontare la Resistenza prendendo spunto dalla sua esperienza di partigiano ad Alba, scrivendo delle vere e proprie lezioni di storia contemporanea.

Grazie alla tua testimonianza abbiamo dei racconti meno romantici e in alcuni tratti più realistici sui partigiani e uno sguardo su come i giovani di allora portavano alla Liberazione d'Italia prendendo parte attiva alla Resistenza italiana.

Chi è Beppe Fenoglio e la scelta di entrare nella Resistenza

Per Resistenza italiana si intende un periodo di 20 mesi che intercorre tra due date simboliche molto importanti per la storia dell’Italia: l’8 settembre 1943, la data dell’armistizio e il 25 aprile 1945, la data della liberazione di Milano e altre città del Nord Italia in mano alla dominazione nazista e fascista.

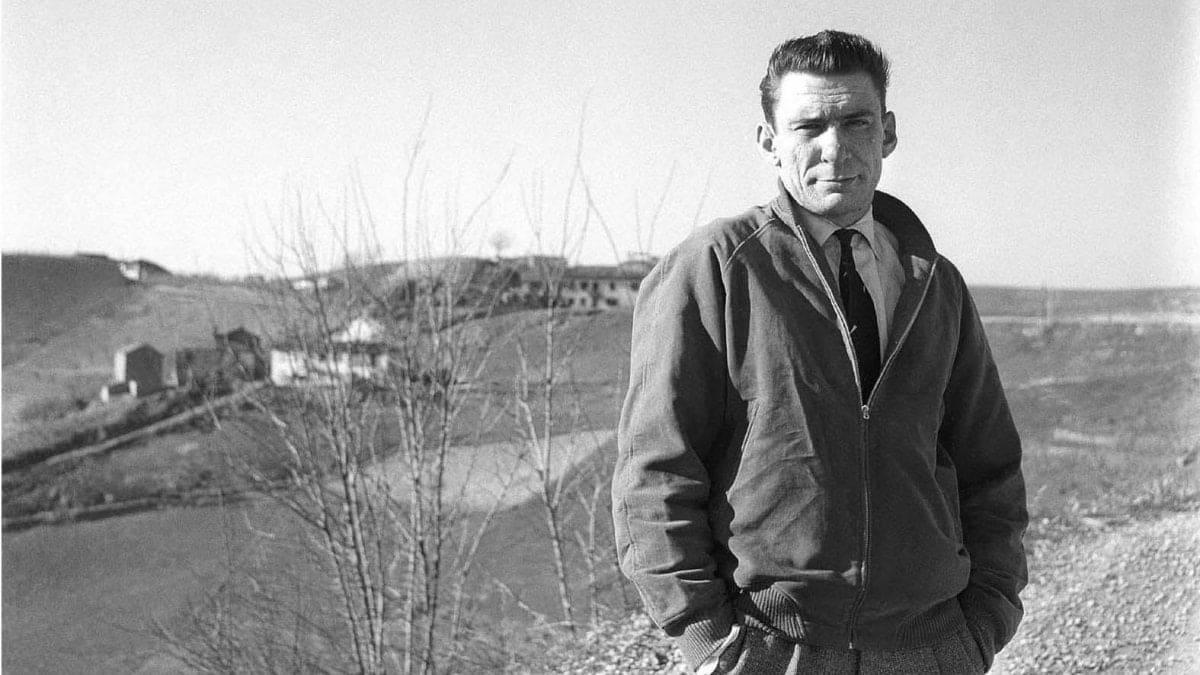

Quando l’Italia entrò in guerra a fianco della Germania il 10 giugno 1940, Beppe Fenoglio aveva appena 18 anni e si trovava all’ultimo anno del Liceo classico Govone di Alba.

Fenoglio era nato in questa città del Piemonte il 1 marzo 1922 da una famiglia semplice che viveva grazie al lavoro da macellaio del padre. Le sue origini non frenarono la sua propensione per gli studi classici.

Da subito, il giovane colto, dai lineamenti duri, si appassionò alla letteratura, in particolare a quella inglese. Alcuni dei suoi professori del liceo alimentarono la sua passione per la scrittura e più tardi nella vita, sfrutterà anche le sue conoscenze linguistiche per lavorare come traduttore di autori inglesi come Gerard Manley Hopkins e T.S. Eliot.

Pochi giorno dopo l’armistizio dell'8 settembre 1943, Mussolini fu deposto dal Gran Consiglio del con 19 voti contrari su 26. Il Re Vittorio Emanuele III ne ordinò gli arresti e nominò il maresciallo Pietro Badoglio capo del Governo. Questi iniziò da luglio a trattare la resa con le forze alleate anglo-americane che intanto pianificavano uno sbarco nel sud Italia.

Lo sbarco di Sicilia del 9 luglio 1943 accelerò i tempi della resa dell’Italia: fu incondizionata e lasciò i militari allo sbaraglio, senza ordini e alla mercé dei soldati tedeschi. Circa 600 mila soldati furono deportati in Germania come internati militari italiani.

Nel frattempo, le truppe tedesche liberavano Mussolini dalla sua prigionia e gli davano la possibilità di ripararsi in Nord Italia. Il 18 settembre creava la Repubblica sociale italiana, a Salò, nei pressi del lago di Garda.

Ed è in questa situazione che il giovane Beppe Fenoglio fa la sua scelta. Costretto a prestare servizio militare a Roma, dopo la fuga di Mussolini, Beppe Fenoglio approfitta della caduta del fascismo per tornare ad Alba.

In breve tempo iniziò, con altri giovani a ribellarsi alla Repubblica di Salò e scelse la strada della Resistenza armata unendosi alle brigate comuniste poi a quelle vicine a Badoglio e sostenitrici della monarchia.

Qui nelle Langhe, una regione collinare e ricca di fiumi del Piemonte meridionale, si creano, in pieno territorio controllato dai nazifascisti delle zone libere, anche solo per alcuni giorni. Sono le repubbliche partigiane, tra cui quella di Alba, dove si sperimentano la democrazia diretta e la gestione collettiva del territorio o semplicemente la libertà.

Grazie alla sua conoscenza dell'inglese, Fenoglio fece da ponte tra gli Alleati anglo-americani e i partigiani.

Durante la Resistenza, partecipò alla liberazione di Alba e trasse da questa esperienza fondamentale della sua giovinezza tutto il materiale necessario per comporre i suoi libri. La vita di quest'uomo merita una prima lezione di storia moderna su tutti i libri.

Beppe Fenoglio: la vita dopo la Resistenza

Finita la guerra, Beppe Fenoglio come tanti partigiani, depose le armi e iniziò a lavorare per un'azienda vinicola di Alba. Continuò però a coltivare la sua passione per la letteratura inglese e, soprattutto, per la scrittura.

Non riusciva a non mettere per iscritto ciò che aveva vissuto nel periodo della Resistenza, curando subito dopo la guerra i materiali che avrebbero dato vita ai suoi libri pubblicati postumi, dopo la sua morte, oggi considerati come degli ottimi complementi alle lezioni di storia contemporanea.

Nel 1949 incontrò Italo Calvino, che gli diede dei consigli letterari su La paga del sabato, il primo romanzo inviato alla casa editrice Einaudi. Questo romanzo non verrà pubblicato così com'è, ma nel 1969, alla morte di Beppe Fenoglio, uscirà sotto forma di racconti.

Nel 1952 venne pubblicato il suo primo libro di narrativa, I ventitré giorni della città di Alba, un libro sostenuto da Italo Calvino, ma osteggiato da altri scrittori della Resistenza.

I critici ne contestarono il modo in cui raffigurava i partigiani, mentre i sostenitori come lo scrittore Alberto Moravia, lo appoggiavano proprio perché raccontava senza idealismo questi avvenimenti. I ventitré giorni era destinato a diventare uno dei libri più importanti sulla Resistenza.

Nel 1954, per la collana "I gettoni", sempre edito da Einaudi, uscì il secondo libro La malora.

Nel 1957 lasciò la casa editrice Einaudi e presentò una serie di racconti alla Garzanti che nel 1959 pubblicò Primavera di bellezza.

Nel frattempo Beppe Fenoglio non smise mai di lavorare a quello che sarebbe diventato Il partigiano Johnny, un romanzo ispirato alla propria vita e ambientato nella Resistenza, prima scritto in inglese poi tradotto in italiano.

Poco dopo, iniziò la malattia incurabile. Nel 1963 Beppe Fenoglio morì in casa, per un tumore, circondato dalla famiglia e dagli amici. Lasciò la moglie Luciana e la figlia Margherita, nata nel 1961.

Pochi mesi dopo, ad aprile 1963 Garzanti pubblicò Un giorno di fuoco e Una questione privata.

Nel 1968 Einaudi pubblicò Il partigiano Johnny.

Fenoglio: libri sulla Resistenza

L'importanza di Beppe Fenoglio è stata quella di lasciare una testimonianza autentica, in molti tratti autobiografica, sul significato della Resistenza, parlando della guerra, senza dimenticare le normali preoccupazioni di un giovane, ossia l'amore, anche quando si ritrova a combattere per la libertà.

Per capire meglio il suo vissuto, vediamo la trama di tre dei suoi libri più amati.

Una questione privata: trama

"Il romanzo che tutti avevamo sognato" - Italo Calvino

Una questione privata fu pubblicato da Garzanti ne 1963, pochi mesi dopo la scomparsa di Beppe Fenoglio a causa di una malattia.

Il giovane Milton (nome di battaglia) è un partigiano badogliano di Alba. Per sfuggire alle forze nazifasciste si rifugia per caso in una villa e scopre che non è altro che la casa di Fulvia, una ragazza che aveva conosciuto e corteggiato durante gli studi universitari. Le regalava traduzioni di poesie di scrittori inglesi e l'amava, pur non essendo apertamente contraccambiato.

Nella villa, Milton scopre che quando faceva servizio militare a Roma, Fulvia era stata corteggiata da un suo amico e ormai rivale in amore, Giorgio Clerici, anche lui partigiano.

Milton ha assolutamente bisogno di sapere se Fulvia contraccambia l'amore di Giorgio e parte alla ricerca del partigiano che scopre essere stato catturato dai fascisti.

Per liberarlo, fa un lungo viaggio nelle Langhe piemontesi tra mille difficoltà e peripezie. Arriva a rapire un sergente della Repubblica di Salò per scambiarlo come prigioniero. Quando il sergente fascista tenta la fuga, Milton per errore lo uccide, perdendo così la possibilità di incontrare Giorgio e scoprire la verità su Fulvia.

Milton, torna alla villa ma trova ad attenderlo un comando di fascisti, da cui scappa inoltrandosi nel bosco.

La storia di Milton è fortemente autobiografica, inclusa la figura di Fulvia, una ragazza di Alba corteggiata da Fenoglio prima della guerra.

A proposito, qual è stato il ruolo delle donne nella Resistenza italiana?

Il partigiano Johnny

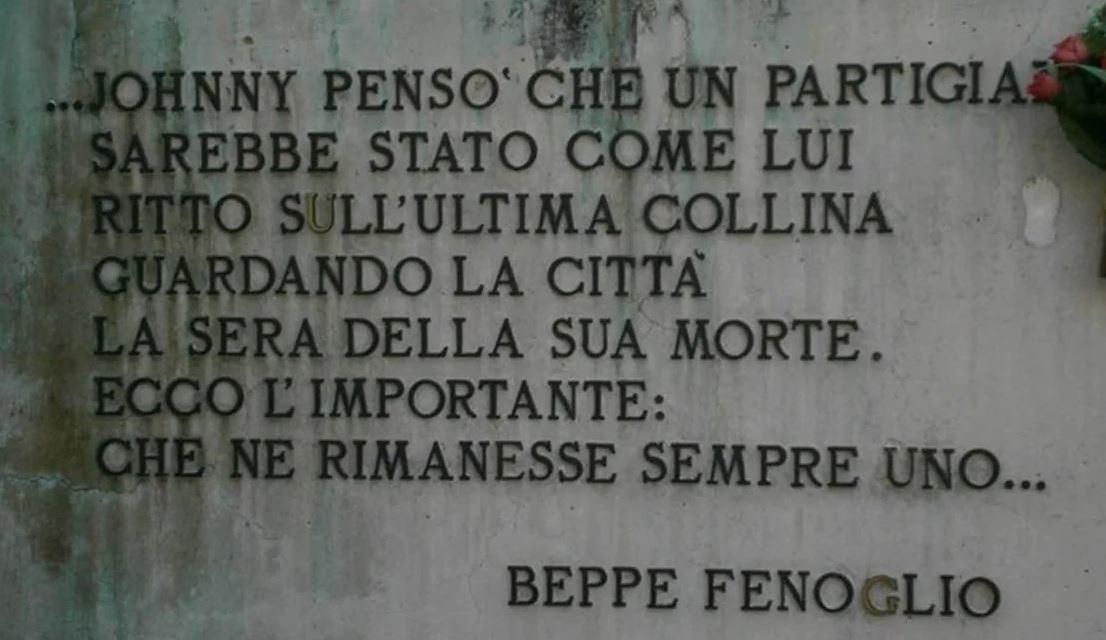

Il partigiano Johnny è un incompiuto romanzo autobiografico, pubblicato da Einaudi nel 1968. Probabilmente è il primo romanzo scritto da Fenoglio negli anni immediatamente successivi alla fine della guerra.

Johnny è un soldato che si ritrova, come miglia di militari come lui, spiazzato dalla dichiarazione dell'armistizio dell'8 settembre 1943. Riesce a fuggire verso la sua cittadina natale, Alba, in Piemonte, e si arruola nei partigiani delle Langhe dove continua a usare il soprannome, Johnny, datogli per il suo amore per la letteratura inglese.

Prima sta con i rossi, le brigate comuniste, ma per la loro disorganizzazione il suo gruppo viene scoperto dalle forze fasciste e molti perdono la vita. Poi si unisce agli azzurri, i partigiani badogliani favorevoli alla monarchia, ma anche questi subiscono delle perdite quando decidono di affrontare in uno scontro frontale le forze fedeli alla Repubblica sociale italiana. Johnny partecipa alla liberazione di Alba e fugge dopo la sua riconquista da parte dei fascisti.

Il lungo inverno del 1944/45 i partigiani ricevono l'ordine di disperdersi per poi riorganizzarsi o meglio "reimbandarsi". Johnny cerca di nascondersi nelle Langhe e nelle case di contadini che supportano la Resistenza. Il suo amico Ettore viene catturato e Johnny rapisce un fascista per poterlo liberare, ma lo scambio non riesce.

Il lancio di armi dagli aerei degli Alleati aiuta le forze nazifasciste a capire dove si nascondono i partigiani. Molti muoiono anche misteriosamente, per cui si teme la presenza di una spia. Johnny trova la spia e poi, il finale aperto del libro non fa capire se il giovane partigiano sopravvivrà alla guerra.

Il personaggio di Johnny, in realtà, era già comparso nel libro Primavera in bellezza pubblicato da Garzanti nel 1959 ed era morto in battaglia.

Il romanzo fornirà da ispirazione per il brano Il partigiano Johnny dei Mercanti di liquore, un vero e proprio canto di Resistenza!

I ventitré giorni della città di Alba

Tra i libri pubblicati da Beppe Fenoglio, I ventitré giorni di Alba fu il primo e il più intriso di riferimenti storici. Racconta i fatti accaduti tra il 10 ottobre 1944 e il 2 novembre 1944, ventitré giorni, appunto, in cui la città di Alba fu liberata dai partigiani.

Dopo mesi di guerriglia nascosti nelle Langhe, i partigiani avevano circondato Alba. Con l'intermediazione del prete locale, i partigiani concordarono l'uscita dei fascisti dalla città. Ad attenderli, quando entrarono trionfanti in città, tutti gli abitanti festosi e le campane.

La Repubblica di Salò non poteva tollerare un tale smacco e con l'aiuto logistico delle forze tedesche che ricostruirono un ponte distrutto, organizzò in fretta la riconquista della città. I partigiani furono costretti a nascondersi sulle colline dopo molte perdite, mentre i fascisti che entravano in città non trovarono la folla festante ad accoglierli e le campane se le suonarono da soli.

"Alba la presero in duemila il 10 ottobre e la persero in duecento il 2 novembre dell'anno 1944" - Beppe Fenoglio

Riassumi con IA