Che la matematica e l’architettura siano intimamente connesse è facile da capire: gli architetti hanno bisogno di fare i calcoli per progettare costruzioni che reggano.

Il legame che si crea tra matematica e arti, in generale, inclusa l'architettura, va oltre i numeri e assume una valenza quasi mistica. L’unione tra forma e creatività ha dato vita alle opere più impressionanti nel corso della storia.

E allora, oltre a esplorare in generale il rapporto tra matematica e architettura, vedremo in particolare come la geometria e l’architettura si fondono in un mix di tecnica e fantasia, a volte ai limiti dell’impossibile.

Matematica e architettura: perché sono connesse

L’architettura è quella disciplina che organizza lo spazio in cui vive l’uomo e lo aiuta a realizzare le costruzioni che gli servono per svolgere le proprie funzioni sociali e culturali.

La parola architettura significa arte di costruzione degli edifici e viene dal greco architekton, nome con cui si indicava il capo (tecton) dell’arte (archi), insomma il capo costruttore.

In quanto strettamente connessa allo spazio, l’architettura non può che reggersi sulla geometria, la branca della matematica che sfrutta maggiormente.

Un aspirante architetto, nella sua preparazione deve conoscere degli elementi fondamentali di geometria e matematica per organizzare lo spazio.

Ecco alcuni argomenti di matematica che si usano in architettura (e che ogni architetto deve conoscere):

- Geometria dello spazio: rette, piani, curve e superfici parametriche

- Modelli matematici e funzioni di più variabili

- Limite e continuità

- Calcolo integrale

- Calcolo differenziale

- Integrali curvilinei e campi vettoriali

Fin dall’antichità gli uomini hanno applicato calcoli matematici sempre più complessi per dare vita a opere in grado di resistere millenni.

Geometria nell’architettura: le costruzioni antiche

L’architettura si è sempre servita della geometria per dare vita a opere stabili perfettamente in grado di assolvere il proprio compito: riparare, guidare, ma anche stupire, confortare.

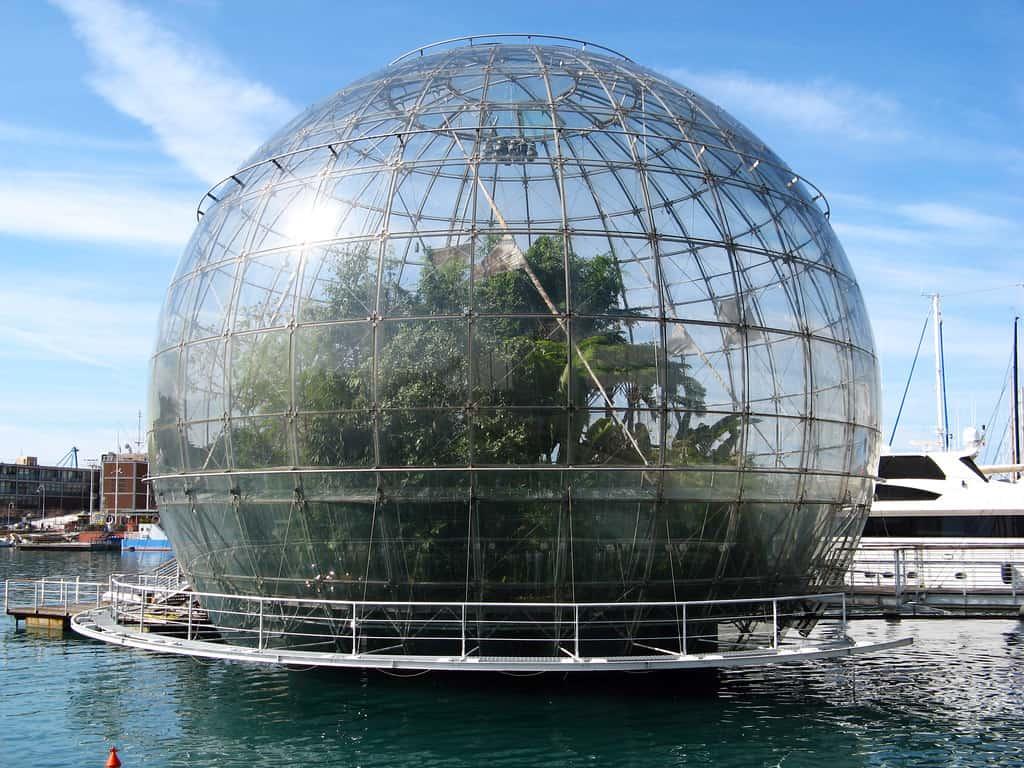

Come ad un corso di matematica, le più grandi applicazioni dei principi geometrici all’architettura ci sono state tramandate tramite grandiose opere pubbliche che sono rimaste intatte fino a noi, usando semplici forme come il cerchio, il triangolo e il quadrato, trasformandoli in solidi a forma di sfera, cubi, piramidi.

Prendiamo ad esempio all’utilizzo della geometria nelle piramidi egizie che racchiudono tutte le conoscenze matematiche che avevano a disposizione.

Ancora risulta difficile capire in che modo gli Egizi abbiano potuto spostare massi tanto grandi, ma è chiaro che alla base della progettazione c'era la matematica.

I calcoli matematici per la costruzione delle piramidi riguardano il volume e la superficie della sfera usando una propria unità di misura: il cubito reale.

cm

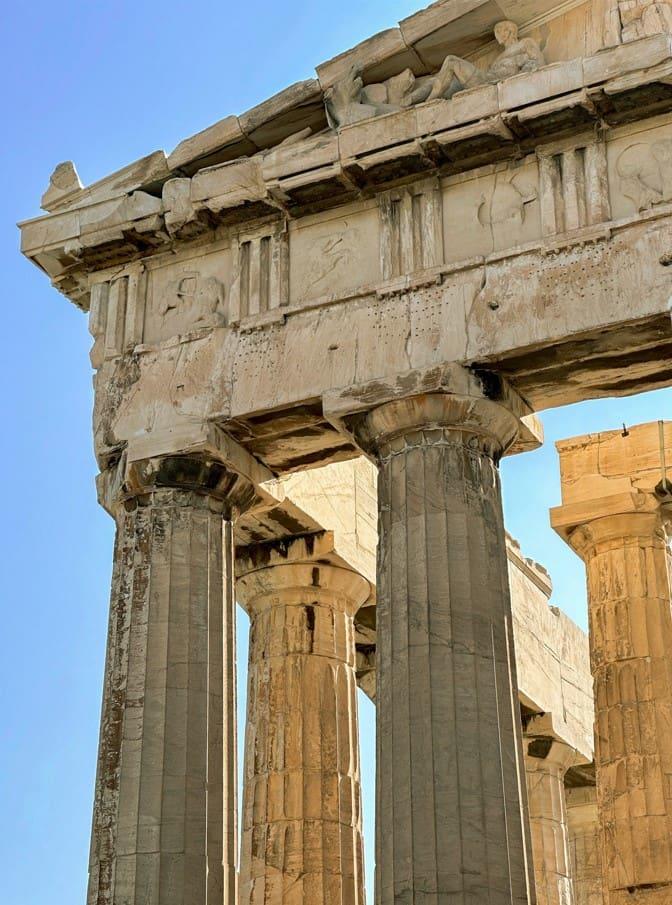

Alla base dell’architettura greca ci sono i concetti di simmetria e proporzioni geometriche. Il canone estetico in architettura è un rapporto matematico: ci sono rapporti costanti tra diverse aree di un oggetto che destano nello spettatore una sensazione piacevole.

L’ordine e la calma dati dalla proporzione viene chiamata euritmia dai Greci e ripresa dai Romani nel De Architectura di Vitruvio.

Nei templi greci le proporzioni geometriche sono facili da identificare grazie al canone che stabilisce il rapporto armonioso tra ogni parte del tempio: la lunghezza è il doppio della larghezza; l’altezza delle colonne, la loro distanza, la lunghezza e la larghezza sono multipli del capitello.

Le proporzioni cambiano in base all’ordine architettonico dorico, ionico e corinzio.

Con la sezione aurea, il concetto di rapporto costante passa dalla matematica alla musica.

Simmetria e proporzioni nel Rinascimento

In epoca rinascimentale, i grandi artisti mostrano che non solo la matematica e la pittura sono strettamente connesse, ma anche che i concetti di proporzione e simmetria espressi in antichità ritornano anche in architettura, superando le figure e gli edifici slanciati dell’architettura gotica.

Leonardo da Vinci riprende Vitruvio nel suo celebre disegno dell’uomo vitruviano inscritto in un cerchio e un quadrato. L’uomo è il modello di proporzioni perfette. Nel 1570 Palladio, come un novello Vitruvio, definisce i nuovi canoni architettonici di ispirazione classica.

Ma il vero ispiratore dell’architettura rinascimentale è stato Filippo Brunelleschi uno dei più grandi fautori del ritorno alle proporzioni architettoniche già alla fine del ‘300.

Filippo Brunelleschi

La costruzione di Santa Maria del Fiore iniziò a Firenze nel 1296 su progetto di Arnolfo di Cambio, ma rimase incompiuta per la mancanza di materie prime, in particolare il legno per la parte superiore.

Il progetto di Brunelleschi di una cupola autoreggente risolse il problema e regalò alla città e alla storia uno dei più illustri esempi di architettura rinascimentale.

Leon Battista Alberti con la Chiesa di Santa Maria Novella, Bramente, Raffaello e Michelangelo, tutti coinvolti in capolavori tra cui anche la cupola di San Pietro a Roma, furono altri artisti chiave del Rinascimento e del ritorno alle proporzioni architettoniche basate sulla geometria.

Hai mai pensato di approfondire l'argomento con il tuo insegnante durante l'ora di ripetizione matematica milano?

Architettura moderna e matematica

L'uso delle forme geometriche nell'architettura moderna segue di pari passo l’evoluzione del concetto di geometria nella storia.

Nell prima metà dell’800 il predominio della geometria euclidea comincia a vacillare, in particolare, il quinto postulato:

Due rette, tagliate da una terza, si incontrano da quella parte ove la somma degli angoli coniugati interni è minore di due angoli retti

Euclide

Matematici come Lobacevskij, Riemann e Felix Klein gettano le basi per il superamento del concetto di geometria piana e analizzano le forme e i loro movimenti nello spazio a più dimensioni, dando vita a quella che viene definita geometria non euclidea:

Geometria iperbolica

Lobacevskij (1795-1856) afferma che in un punto esterno a una retta passano infinite rette parallele. Per Poincaré queste rette possono o non possono passare. Per Klein il concetto di retta è legato al diametro della circonferenza e ogni arco di circonferenza.

Geometria ellittica

Riemann (1826-1866) parte dalla premessa che non esistano rette parallele a una data retta. Le rette si intersecano sempre e si creano superfici a curvatura costante positiva.

Geometria frattale

Benoit Mandelbrot individua forme che si ripetono in dimensioni decrescenti. Si studia la complessità della natura a partire dalle forme frattali.

Cambiando i postulati di Euclide, cambiano anche le misure degli oggetti geometrici, per esempio, e tutto questo ha un impatto grande sull’architettura.

Il messaggio della geometria non euclidea è che le forme non sono rette, ma curve e che la realtà è molto più complessa e va ben oltre l’immaginazione. Il messaggio nell’architettura viene recepito ed è così che si cerca di dare dinamicità agli edifici moderni.

Tra questi prendiamo l’esempio del Guggenheim Museum di New York, progettato dall’architetto americano Frank Lloyd Wright e completato nel 1959. Ha una struttura circolare “a tazza di tè” in calcestruzzo e una caratteristica rampa di scale a spirale che accompagna il visitatore tra le opere astratte dei tre piani dell’edificio sormontato dal tetto con lucernario.

Frattali e architettura contemporanea

Le nuvole non sono sfere, le montagne non sono coni...

Benoit Mandelbrot

Il matematico francese di origine polacca, Benoit Mandelbrot (1924-2010), intende dire che la geometria euclidea non è in grado di spiegare la complessità delle figure geometriche che si trovano in natura: la felce, il fiocco di neve, il cavolfiore, il fiore del deserto sono tutti esempi di frattali.

Proseguendo gli studi del matematico francese Gaston Maurice Julia, individuò delle figure geometriche che si ripetono in dimensioni sempre più piccole, i frattali. La geometria frattale diventa il punto di incontro tra matematica e letteratura.

Le implicazioni per l’architettura sono molto creative:

- La stessa figura si può osservare a diversi livelli di scala

- I piani non sono lisci ma ruvidi e irregolari

- Le forme sono sinuose e increspate

Ecco alcuni esempi di architetture frattali che potrai approfondire durante un'ora di ripetizione matematica roma:

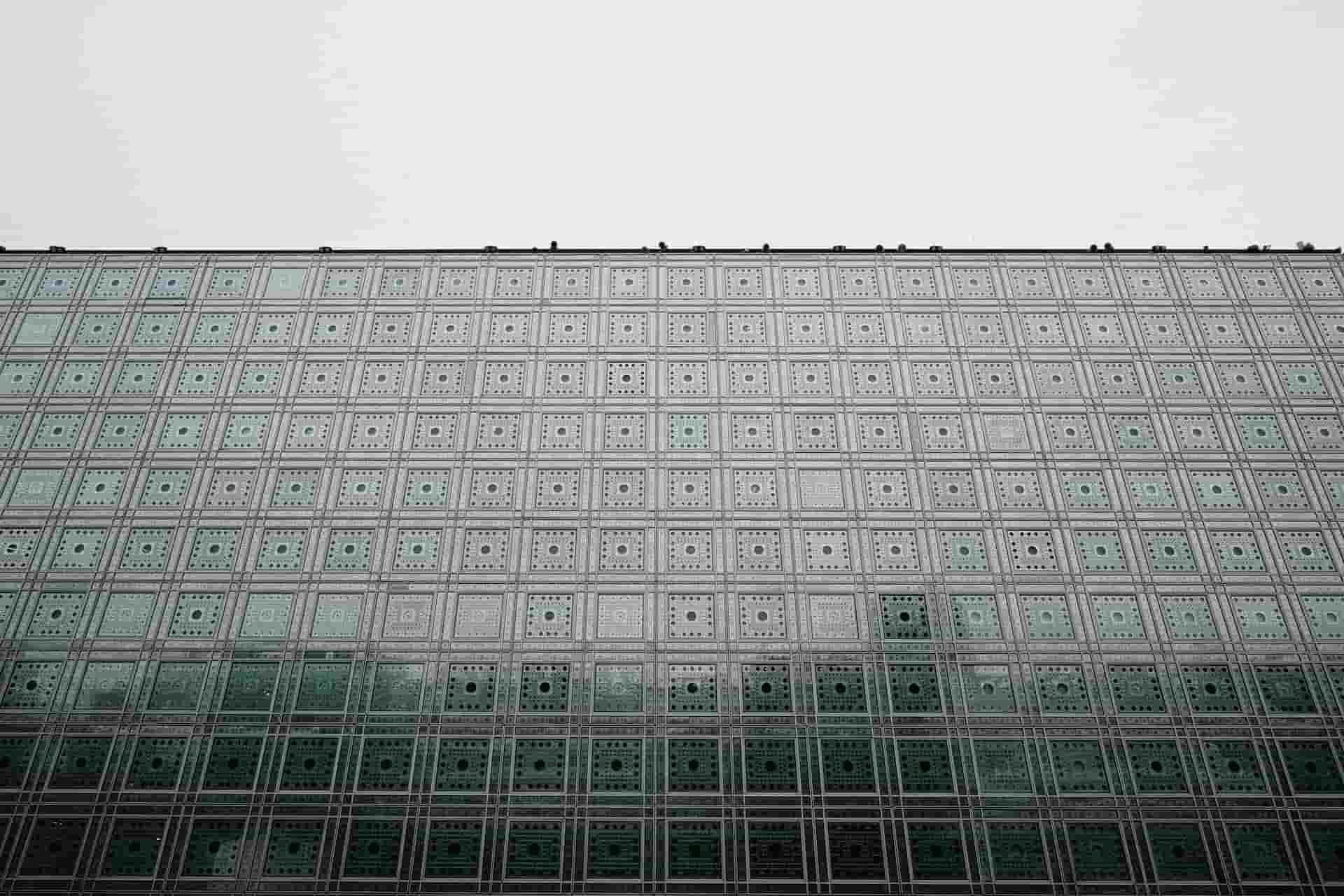

Institut du Monde Arabe, Parigi

Kandariya Mahadeva, India

L’architettura moderna non è solo ripetizione, ma anche forme innovative.

Il Guggenheim Museum di Bilbao dell’architetto canadese naturalizzato statunitense, Frank O. Gehry, rappresenta tutta la dinamicità del design architettonico moderno. I tre piani dell’edificio sono organizzati intorno all’Atrio e connessi con un sistema di passaggi curvi e scale, tra stanze a forma di petali e rettangolari.

È stato inaugurato nel 1997 e si inserisce nel filone architettonico del decostruzionismo, in contrapposizione con la geometria euclidea, e in sintonia con la teoria del caos.

L'uso di software matematici nel design architettonico è diventata la norma per gli architetti del terzo millennio. The Shard a Londra è un esempio di struttura progettata con tecnologie avanzate da Renzo Piano.

La matematica e l’architettura sono intimamente connesse non solo nei calcoli e nella geometria, ma anche nell’immaginazione e nel modo in costante evoluzione di comprendere l'universo.

Résumer avec l'IA :