La matematica è arte.

Si potrebbe riassumere così il pensiero del matematico Norbert Wiener, che identifica nella scienza dei numeri una forma di espressione artistica. Che l’arte sia influenzata dalla matematica ce lo dimostrano i dipinti, le sculture, le opere architettoniche e che la matematica si sia ispirata all'arte ce lo dice la prospettiva.

In particolare, la matematica nella pittura ha portato a un cambiamento radicale nel modo in cui vengono rappresentate le figure umane e geometriche nello spazio.

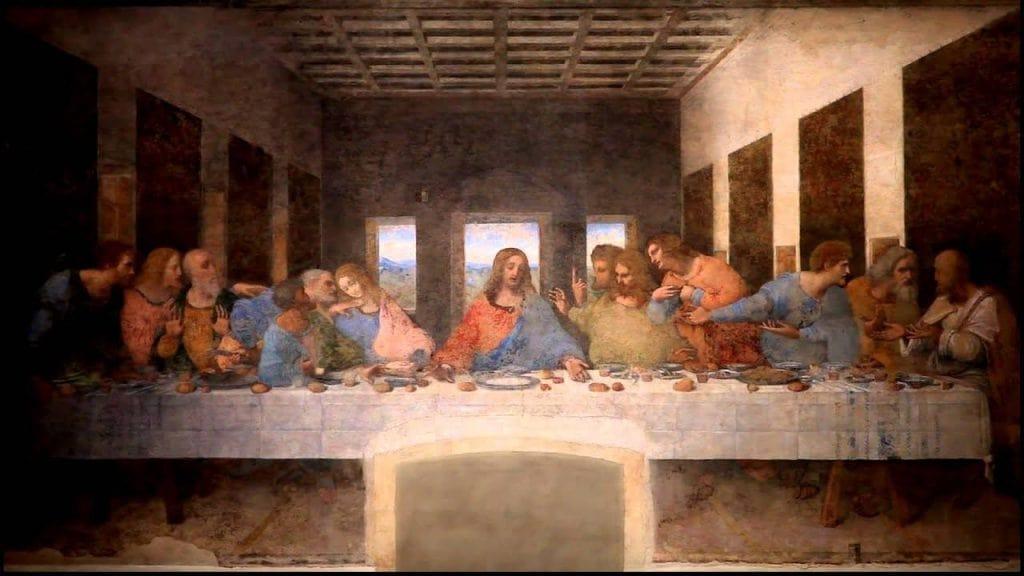

Basta pensare ai dipinti medioevali e metterli a confronto con opere rinascimentali come L’ultima cena, di Leonardo da Vinci, per esempio, per rendersi conto di quanto la pittura abbia fatto enormi passi avanti inglobando concetti matematici come la simmetria, la sezione aurea, la prospettiva e la geometria.

In questo articolo vedremo proprio in che modo la matematica e la pittura sono legate a partire dal concetto di simmetria.

Simmetria nella pittura: la matematica in azione

La simmetria in arte indica la possibilità di suddividere un oggetto in due parti uguali che si possono sovrapporre alla perfezione.

Viene usata per dare regolarità, armonia ed esprimere la bellezza del reale.

La parola simmetria viene dal greco, sun, insieme e metron, misurazione e viene resa in latino con il concetto di proporzione.

A partire dall’osservazione della realtà, gli antichi greci si rendono conto che la natura, incluso il corpo umano, è fatta di proporzioni, un rapporto costante tra le misure di un corpo.

In matematica la simmetria è un tipo di isometria, la trasformazione di figure geometriche senza modificarne la forma e la distanza.

In particolare, nella simmetria assiale o riflessione, si dicono simmetrici due punti del piano equidistanti da una retta detta asse simmetrico.

Nella simmetria centrale o radiale si parte da un punto detto O e tracciando due segmenti equidistanti dal centro, si trovano due punti simmetrici.

Sono proprio questi due concetti matematici di simmetria che permettono ai pittori di fare grandi passi avanti nelle loro rappresentazioni.

In effetti, con la simmetria assiale, ogni punto di una figura viene ripetuto alla stessa distanza rispetto a una retta, come se l’oggetto si riflettesse in uno specchio. Questo si vede molto bene nelle piante degli edifici architettonici, come le chiese.

Un esempio di applicazione del concetto di simmetria assiale nella pittura è dato da Piero della Francesca.

Nell’annunciazione si vede chiaramente la simmetria tra la figura dell’angelo e quello di Maria, rispetto all’asse centrale della navata (in prospettiva).

Con la simmetria centrale o radiale a partire da un punto si possono suddividere delle parti uguali che compongono una figura, proprio come le sezioni che compongono la ruota di un carro e in natura come nei fiori, nelle stelle marine, per esempio.

Il cubismo, è uno dei filoni artistici che hanno maggiormente utilizzato le simmetrie e altri tipi di isometrie, come la traslazione e la rotazione.

Sezione aurea nella pittura e nella matematica

Il concetto di bellezza tramandato dagli antichi greci fino al Rinascimento era incentrato sull’idea di regolarità che dava maestosità ma allo stesso tempo calma, ordine, grazie a uno specifico canone che si ripeteva all’interno di una figura, una scultura, un’opera architettonica.

La sezione aurea sembrava la spiegazione matematica di ciò che l’occhio umano amava guardare e considerare bello. Questo rapporto lega anche matematica e musica, visto che la proporzione è anche bella da ascoltare.

La sezione aurea è una proporzione secondo cui un segmento (a-b) può essere diviso in due parti disuguali in modo che il rapporto tra l’intero segmento e la parte maggiore sia lo stesso tra la parte maggiore e quella minore:

a-b: a-c = a-c: c-b

Si studia in qualsiasi ripetizione matematica milano: il rapporto della sezione aurea equivale a 1:1,618, viene rappresentato dalla lettera phi e corrisponde alla sequenza di Fibonacci, una serie di numeri in cui ogni numero è uguale alla somma dei due precedenti:

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 e così via.

Si può rappresentare la sezione aurea come un grande rettangolo formato da un altro rettangolo e un quadrato oppure come una spirale.

In natura la sezione aurea è molto frequente, specie nella forma delle chiocciole.

Tornando alla seziona aurea nell’arte, nel 440 a.c. Policleto individuò il canone nella scultura, rappresentando la figura umana come un insieme di multipli e sottomultipli della mano, come nel suo celebre Doriforo, di cui ci è stata tramandata una copia.

Lisippo, un secolo dopo, slanciò la figura umana modificando le proporzioni con la testa che doveva rappresentare 1/8 della figura.

Ma furono i grandi pittori italiani del Rinascimento a trasformare la sezione aurea in capolavori che tutti noi riconosciamo. In particolare, Luca Pacioli nel 1498 scrisse il trattato “De divina proportione” con cui il frate matematico studiava in dettaglio la sezione aurea.

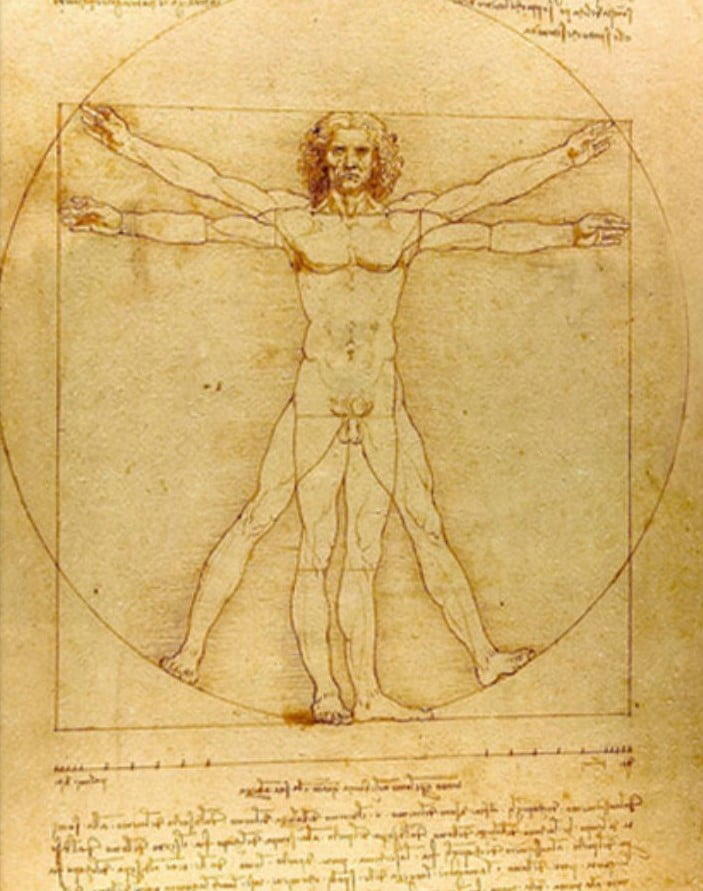

A rappresentare la divina proporzione ci pensò il genio poliedrico di Leonardo da Vinci a cui il frate commissionò 60 tavolette con figure geometriche realizzate secondo la seziona aurea, tra cui la sfera e i famosi poliedri.

Secondo gli storici dell’arte, il rapporto aureo è stato usato da Leonardo in due capolavori della pittura come La Gioconda e L’ultima cena e nel celebre disegno dell’Uomo Vitruviano.

Nella Gioconda la sezione aurea è ripresa nel viso, nel busto dal collo alle mani e nella disposizione del quadro. Nell’Ultima cena è presente nella posizione di Gesù rispetto agli altri commensali.

Altri dipinti celebri che usano la sezione aurea sono:

La Venere di Botticelli

Il sacramento dell’ultima cena di Salvador Dalì

Composizione con grigio e ocra di Pierre Mondrian

La prospettiva nell’arte

Il Rinascimento vede una delle più grandi innovazioni tecniche nella storia dell’arte: l’invenzione della prospettiva attribuita all’architetto Filippo Brunelleschi che la impiegò nel Battistero di Firenze nel 1413 e teorizzata dal letterato Leon Battista Alberti nel “De Pictura” del 1435.

In realtà, la prospettiva fu il frutto di una ricerca costante di dare profondità agli oggetti tentata già nel Trecento da artisti come Duccio di Buoninsegna e Giotto.

Probabilmente, la prospettiva arriva nel momento storico in cui la figura del matematico e quello dell’artista si sovrappongono maggiormente nella ricerca di un modo per spiegare alcuni fenomeni della realtà.

La matematica Euclidea dice che due rette parallele non si incontrano mai, ma per l’occhio umano che vede due lunghissime linee parallele, queste a un certo punto si incontrano in un punto. Questo effetto ottico si chiama prospettiva, dal latino perspectiva, vedere oltre, che traduceva la parola greca optica.

La prospettiva è la capacità di rappresentare le linee di profondità che convergono in un unico punto di fuga, nella prospettiva lineare, e due punti di fuga nella prospettiva bilocale.

L’applicazione nella pittura è straordinaria: a partire da un punto centrale si tracciano triangoli e si possono rappresentare figure umane e geometriche dando loro la profondità. In sostanza, la prospettiva trasforma delle figure bidimensionali in figure tridimensionali e più realistiche.

Alberti, Leonardo, Abrecht Durer e altri inventarono un vero proprio macchinario per la prospettiva, il prospettografo, da usare anche con una lente e una camera oscura. Insomma, dalla prospettiva del Cinquecento si passò progressivamente agli albori della fotografia nell’Ottocento.

Al corso di matematica si impara che la prospettiva lineare, dice che le forme che visualizziamo diventano sempre più piccole quando ci allontaniamo e sempre più grandi quando ci avviciniamo.

I più grandi artisti della prospettiva in pittura sono stati Piero della Francesca e Leonardo da Vinci. La figura dello scienziato non si scinde da quella del letterato: matematica e letteratura sono unite.

Nel corso dei secoli i matematici hanno iniziato a studiare la prospettiva come branca della geometria con gli studi di Felix Klein e la geometria prospettiva nel 1872.

Geometria nell’arte

…Devi, soprattutto da giovane, usare la geometria come guida alla simmetria nella composizione delle tue opere.

Salvador Dalì

Sarebbe impossibile tracciare un quadro completo del rapporto tra una branca della matematica, la geometria, e l’arte. Il binomio è quasi sempre stato indissolubile dato che fin dall’antichità l’uomo usa le figure geometriche per rappresentare la realtà o l’ideale.

Dalle figure rupestri, alle piramidi al cerchio perfetto di Giotto, la geometria è un elemento essenziale dell’artista e mostra lo stretto legame tra matematica e architettura.

È anche una forma di espressione della divinità, come le figure geometriche tipiche dell’arte ebraica e musulmana.

Rifacendosi agli scritti dell’architetto romano Vitruvio nel “De Architettura”, Leonardo da Vinci rappresentò il concetto geometrico secondo cui un uomo sdraiato con le braccia e le gambe allargate si inscrive in un quadrato e in un cerchio.

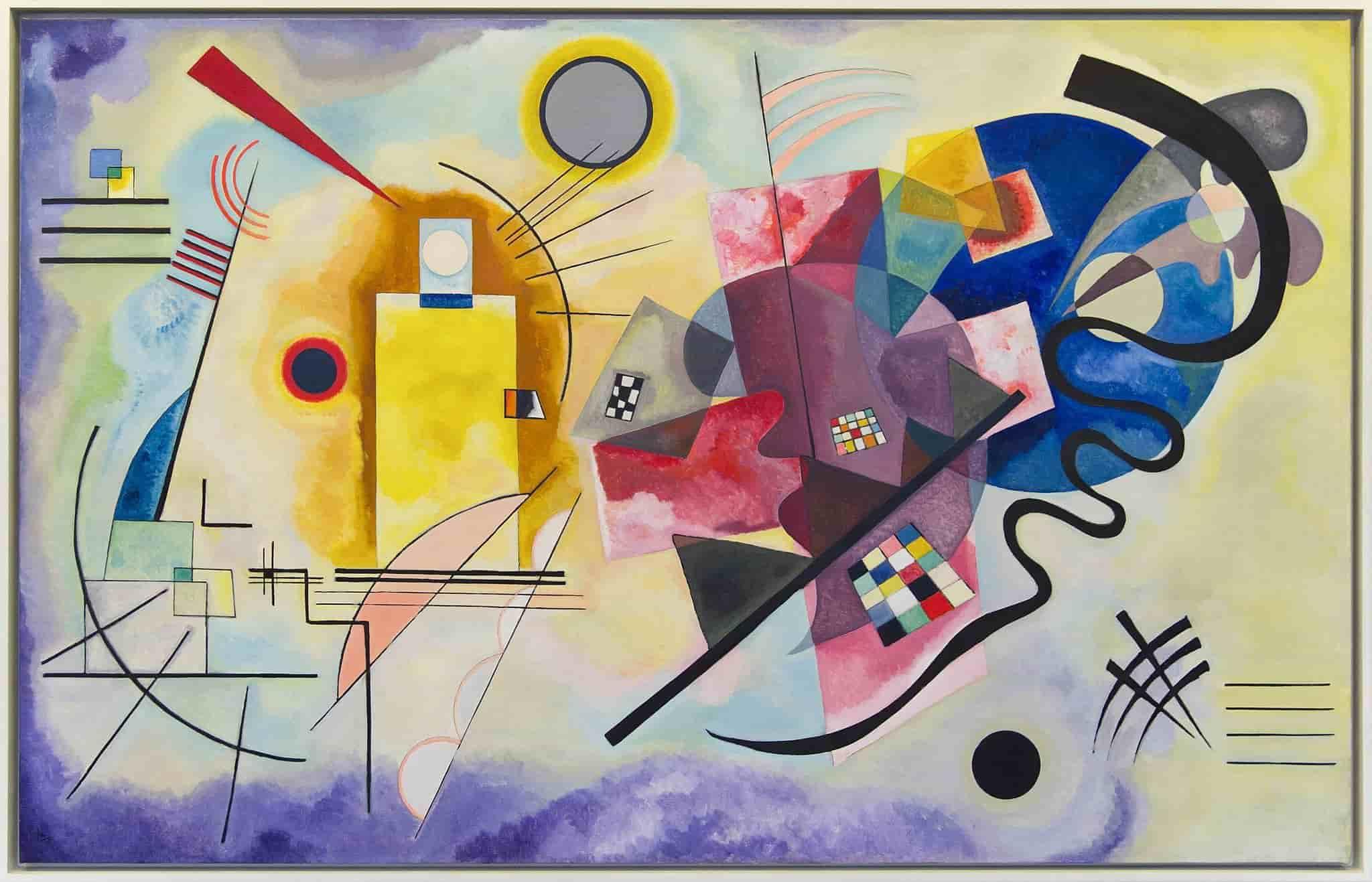

In epoca moderna, dopo un periodo dominato dalla fotografia, la pittura diventa un modo per andare oltre la fisicità della realtà, specie nel cubismo e nell’astrattismo che fanno delle figure geometriche il proprio tratto distintivo.

Picasso e Braque sono i fondatori del cubismo e usano la geometria per scomporre e dare dinamicità.

Kandinsky, considerato il fondatore dell’astrattismo, afferma la possibilità di concretizzare la libertà di composizione e rappresentazione che riflette l’interiorità dell’artista.

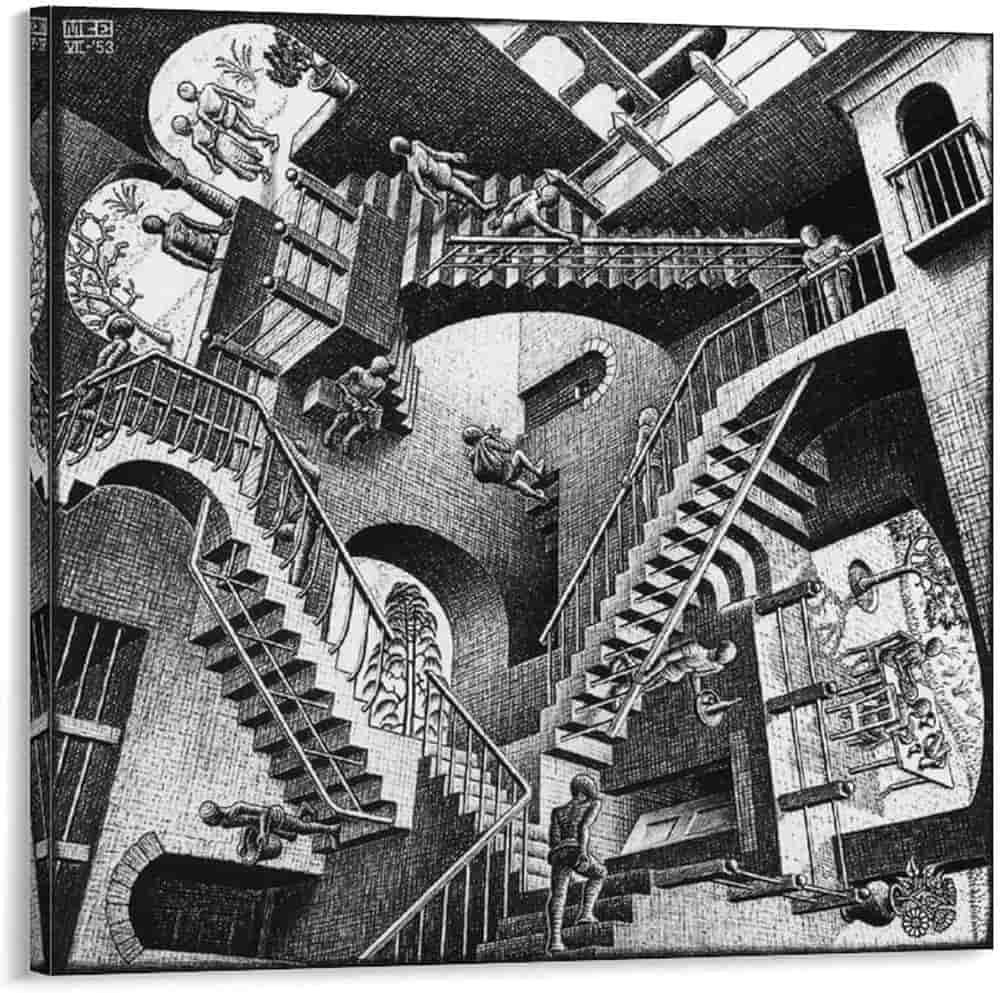

C’è chi si spinge oltre, come Escher, e progetta i propri quadri geometrici su complessi calcoli matematici creando delle strutture impossibili o paradossi matematici. A ripetizione matematica roma, parlane con il tuo insegnante!

Il rapporto tra matematica e pittura è sempre stato presente fin dall’antichità e si esprime con forme geometriche, proporzioni, isometrie, ma anche prospettiva e ricerca scientifica del legame tra i numeri, le forme e la libertà di espressione.

Résumer avec l'IA :