Il 25 aprile di ogni anno si festeggia la Festa della liberazione dell'Italia dal nazifascismo, un processo portato dalla Resistenza e dallo sbarco degli alleati in Italia.

Il 25 aprile 1945 è il giorno in cui il Comitato di Liberazione Nazionale dell'Alta Italia (CLNAI), diede l’ordine per l’insurrezione generale contro i nazifascisti.

Tutte le forze partigiane del Nord Italia, che facevano parte del Corpo volontari della libertà, ricevettero l’indicazione di attaccare le postazioni fasciste e tedesche ancora presenti, per costringerle alla resa prima dell’arrivo degli Alleati.

Come capirai in ogni corso di storia, il significato della Festa di liberazione, è legato alla Resistenza e al periodo storico in cui si è svolta.

Che cos’è esattamente la Resistenza, chi sono i suoi protagonisti, come è stata raccontata e in che modo ha contribuito alla nascita dello stato italiano? Lo scopriremo in questo articolo!

Cos'è la Resistenza?

Hai seguito lezioni di storia medievale e ora vuoi approfondire la resistenza italiana? Iniziamo subito! Il termine Resistenza è nato durante la seconda guerra mondiale, tra il 1940 e il 1945, per indicare l’opposizione dei popoli conquistati dalla Germania nazista e dai suoi alleati, tra cui figura anche l’Italia che attaccò la Francia, la Grecia, l’Albania e la Jugoslavia.

Agli stati conquistati, l’8 settembre del 1943 si unì anche l’Italia, dopo aver firmato un armistizio con gli anglo-americani.

La fuga del re da Roma al Sud, e l’abbandono dell’esercito praticamente senza ordini, diede il via alle prime forme di Resistenza italiana, una lotta civile, armata, passiva e di massa contro l’occupazione nazista e il regime fascista ridotto alla Repubblica sociale italiana di Salò.

La fine della Resistenza italiana è simbolicamente fissata il 25 aprile 1945 con la liberazione di Milano e la sconfitta delle truppe tedesche e dei repubblichini.

Seconda guerra mondiale: riassunto dall’asse all’armistizio

Per capire come si arriva alla Resistenza, occorre ripercorrere la strada che portò l’Italia a entrare in guerra fianco della Germania il 10 giugno 1940. Nel 1936 iniziò per l’Italia e la Germania un’intesa comune a livello internazionale:

1935

La Germania riconobbe la conquista italiana dell’Etiopia.

1936

Italia e Germania sostennero Francisco Franco nella guerra civile.

1° novembre 1936

Mussolini annunciò la nascita dell'asse Roma-Berlino.

6 novembre 1937

L'Italia aderì al patto di Komintern, un'alleanza firmata l'anno prima da Giappone e Germania.

1938

In Italia furono promulgate le leggi razziali contro gli ebrei.

22 maggio 1939

L'Italia firmò il Patto d’Acciaio, un'alleanza militare con la Germania.

10 giugno 1940

L’Italia dichiarò guerra agli anglo-francesi, entrati in guerra contro la Germania

L'esercito italiano subì pesanti sconfitte dagli alleati anglo-americani prima in Nord Africa, fino a quando gli alleati sbarcarono in Sicilia a partire dal 9 luglio 1943. Lo sbarco degli Alleati in Normandia, il 6 giugno 1944, le vittorie dell'URSS contro la Germania nel 1945, l'entrata in guerra della Cina conto il Giappone, portarono progressivamente alla sconfitta delle forze dell'Asse.

Le lezioni di storia ci insegnano che, dopo anni di guerra, perdite di vite umane, il malcontento contro Mussolini cominciava a salire tra i suoi stessi seguaci. Il Gran Consiglio del Fascismo si riunì per la prima volta dopo il 1939 e in quell'occasione Mussolini fu sfiduciato e messo in carcere

Il nuovo Presidente del Consiglio, Badoglio iniziò le trattative con gli anglo-americani che, come abbiamo visto, portarono all’armistizio annunciato l’8 settembre 1943.

Il Comitato di Liberazione Nazionale e la Resistenza italiana

Il 9 settembre 1943 si formò a Roma il Comitato di Liberazione Italiana, l’organo che avrebbe diretto dal punto di vista politico e militare la Resistenza italiana.

Era espressione di tutti i partiti che fino a quel momento erano stati proibiti dal partito unico, quello fascista.

I partigiani, formati da ex soldati, giovani, donne, persone comuni della classe operaia e contadina e intellettuale, iniziarono a combattere rifugiandosi sulle montagne e organizzandosi in brigate coordinate dal CLN in base al proprio colore politico:

- Garibaldi - Partito comunista

- Giustizia e Libertà - Partito d'azione

- Matteotti - Partito socialista

- Mazzini - Repubblicani

- Fiamme verdi - Cattolici

Grazie al sostegno della popolazione civile, i partigiani ottenevano cibo, protezione, supporto logistico per poter sferrare degli attacchi. Gli alleati, che avanzavano da Sud, prima riuscirono a superare la Linea Gustav, linea difensiva tedesca, poi si fermarono sulla Linea Gotica, altra linea difensiva che attraversava la Pianura padana.

Alcune città riuscirono a liberarsi da sole con insurrezioni popolari, come nei casi di Bari, Matera, Napoli. Nel 1944, nei territori sotto controllo nazifascista oltre la Linea Gotica, cominciavano a nascere delle zone libere, chiamate Repubbliche partigiane.

A questo movimento di Resistenza armata e non armata le forze di occupazione tedesca e quelle fasciste rispondevano con rastrellamenti, deportazioni, eccidi, come quello delle Fosse ardeatine a Roma nel marzo del 1944.

Tutto questo non piegava la popolazione, stanca della guerra e in cerca della libertà. Quando gli Alleati anglo-americani superarono la Linea Gotica, alcune città del nord erano già state liberate dai partigiani.

Puoi anche approfondire l'argomento ascoltando questo podcast!

La liberazione del 25 aprile

Il Comitato di Liberazione Alta Italia, CLNAI, formatosi nel marzo del 1944, proclamò lo stato di insurrezione nazionale il 24 aprile 1945. Il 25 aprile fu liberata Milano, il 28 aprile Mussolini fu catturato e fucilato.

Il 2 giugno 1946 fu proclamato un referendum dove tutti i cittadini, incluse le donne, furono chiamati a votare tra Monarchia e Repubblica e scegliere i membri dell’Assemblea Costituente, l’organo che avrebbe dato vita alla Costituzione italiana ed espressione di tutti i partiti membri del CLN.

La Resistenza italiana viene ricordata come un’esperienza collettiva di lotta per la libertà, combattuta da giovani e giovanissimi in diverse forme, con le armi e con gli atti di disobbedienza civile e sabotaggio.

Nel 1946 per la prima volta il 25 aprile fu dichiarato festa nazionale, grazie a un decreto proposto dal presidente del Consiglio Alcide De Gasperi e firmato da Umberto II. La festività venne riconfermata anche negli anni successivi, e solo nel 1949 fu istituzionalizzata in modo definitivo come giornata festiva, insieme al 2 giugno, Festa della Repubblica.

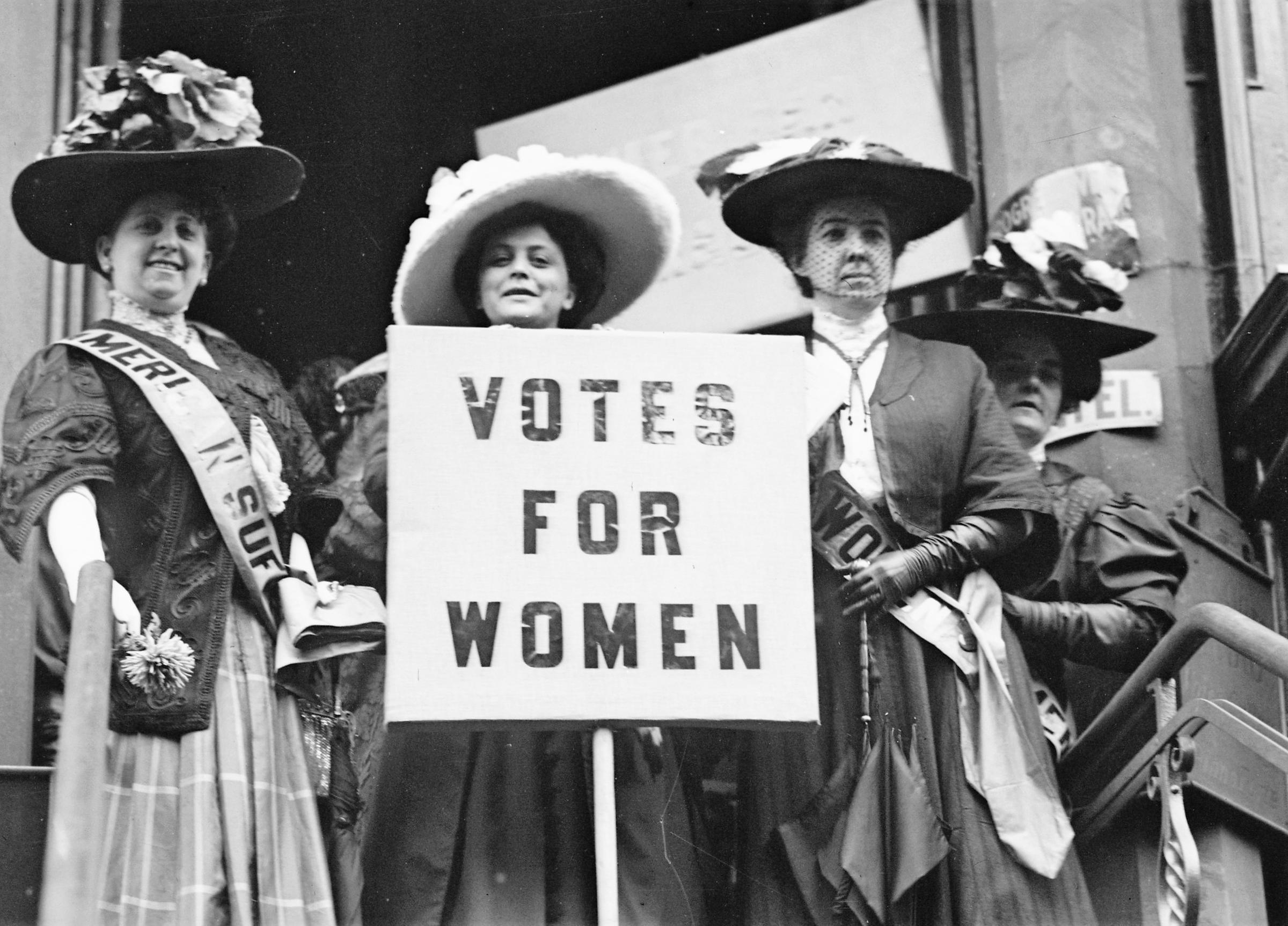

Il ruolo delle donne nella Resistenza Italiana

Secondo l’ANPI e diverse testimonianza raccolte nel corso degli anni e riportate in ogni corso di storia che si rispetti, il contributo delle donne alla Resistenza italiana è ampiamente sottostimato.

partigiane combattenti, a fronte di 150mila partigiani

Le stesse sfilate che seguirono alla Liberazione d’Italia misero le donne in secondo piano.

Secondo le testimonianze raccolta dal documentario di Liliana Cavani, La donna nella Resistenza, del 1965, le donne entrarono in guerra per diversi motivi: per difendere i propri cari, per ribellarsi alla guerra, alle leggi razziali, per aiutare a rimettere in sesto un paese che andava alla deriva.

La partecipazione delle donne alla Resistenza fu evidente in tutte le sue forme, dalla lotta armata al supporto ai feriti, dal lavoro di informazione al trasporto di armi e munizioni. In particolare, le donne presero parte agli scontri armati sfidando anche le resistenze dei compagni partigiani.

Racconta Carla Capponi, membro della Resistenza romana e autrice di Cuore di donna, che dovette rubare una pistola a un soldato tedesco perché i suoi compagni non le permettevano di avere un’arma.

Le donne presero parte attiva ai GAP, Gruppi di azione patriottica, e SAP, squadre di azione patriottica, attivi in città e nati per coordinare la resistenza urbana con quella dei partigiani sui monti. I membri dei GAP vivevano praticamente una doppia vita: di giorno lavoravano e mantenevano il proprio posto per non destare sospetti e magari di notte erano attivi nel trasmettere informazioni, preparare i cittadini comuni all’insurrezione e supportare i partigiani nella lotta.

I GDD, gruppi di autodifesa della donna nacquero a Milano nel 1943 per supportare i partigiani e contemporaneamente aiutare le donne a conquistare l’eguaglianza. Secondo la fondazione Nilde Iotti, capo di un GDD e futura Presidente della Camera, nel 1944 i GDD si erano diffusi in maniera capillare e inglobavano 40.000 persone.

Le staffette partigiane erano uomini e soprattutto donne, spesso giovanissime, che facevano la spola tra i partigiani e la Resistenza nelle città trasportando ciò che serviva: cibo, munizioni, informazioni preziose sul nemico. Le staffette erano partigiani non armati e quindi più esposti alla rappresaglia.

In molti casi, le donne della Resistenza furono sottoposte a trattamenti disumani e uccise, come Irma Bandiera, violate, deportate. Di questo ruolo da co-protagonista della donna non si parlò molto negli anni successivi alla Resistenza, ma fu a partire dagli anni ’60 che la “Resistenza taciuta” (dal libro di Anna Maria Bruzzone e Rachele Farina) fu davvero conosciuta.

Dal ruolo di cura a cui erano state relegate nel fascismo, le donne passarono ai lavori duri nelle fabbriche e nei campi per coprire gli uomini chiamati in battaglia dal regime. Dall’armistizio, la scelta di partecipare alla Resistenza fu normale e necessario non solo per difendersi e difendere i propri cari ma per aiutare a creare un paese libero e fondato sui diritti. Questo è il senso e la grande eredità della Resistenza.

Beppe Fenoglio: il racconto della Resistenza Italiana

E pensò che forse un partigiano sarebbe stato come lui ritto sull’ultima collina, guardando la città e pensando lo stesso di lui e della sua notizia, la sera del giorno della sua morte. Ecco l’importante: che ne restasse sempre uno.

Beppe Fenoglio

Insieme a Cesare Pavese e Italo Calvino, Beppe Fenoglio è uno degli scrittori fondamentali per il racconto della Resistenza.

Ai tempi dell’armistizio, Beppe Fenoglio, nato il 1 marzo 1922 ad Alba, in Piemonte, da una famiglia semplice, aveva poco più di 20 anni. Come molti dei suoi compagni era stato chiamato a combattere per il regime fascista, ma dopo l’armistizio, aveva deciso di fuggire dalla caserma di Roma, per tornare nella sua terra natale.

Fenoglio aveva frequentato il liceo classico di Alba, dove aveva potuto coltivare la passione per la letteratura, in particolare quella inglese. L’arruolamento, la fuga post armistizio e il ritorno a casa lo portarono di fronte alla scelta: stare dalla parte della Repubblica di Salò o prendere la via della Resistenza.

Fenoglio scelse le armi e si nascose nelle Langhe, la regione collinare e piena di fiumi del Piemonte meridionale e teatro di guerre tra partigiani e nazifascisti. Prima partecipò alle brigate Garibaldi, le rosse di ispirazione comunista, poi si arruolò con gli azzurri fedeli a Badoglio e alla Monarchia. Anche a fine guerra, Fenoglio rimarrà un monarchico, per poi avvicinarsi al partito socialista.

Durante il suo periodo di lotta partigiana Fenoglio prese parte alla liberazione di Alba, una delle repubbliche partigiane, e questa esperienza, insieme a tutto il vissuto del suo periodo da partigiano, lo aiutò a comporre il suo primo romanzo: I ventitré giorni della città di Alba pubblicato da Einaudi nel 1952.

Non tutti colsero con favore la narrativa di Fenoglio: considerata troppo sfavorevole ai partigiani dai critici, fu apprezzata dai sostenitori, tra cui Italo Calvino, per i toni realistici con cui tutta l’esperienza veniva vissuta.

Dopo la guerra Beppe Fenoglio andò a lavorare per un’azienda vinicola di Alba, ma sentì fin da subito il desiderio di raccontare la sua storia. Probabilmente nel 1947 iniziò a scrivere Il Partigiano Johnny pubblicato nel 1968 dopo la sua morte.

Il partigiano e scrittore piemontese morì nel 1963 per un tumore, ma lasciò in eredità dei romanzi ispirati alla propria vita che rimarranno dei punti di riferimento per il racconto sulla Resistenza. Tra questi, Una questione privata, pubblicato da Garzanti nel 1963 pochi giorni dopo la sua scomparsa.

Il giovane Milton cerca con ogni mezzo di ritrovare Giorgio, partigiano e amico che però è anche il suo rivale in amore, per scoprire cosa c’è tra lui e Fulvia, la ragazza tanto amata. Sullo sfondo, le peripezie di uno dei tanti giovani che combattono nelle Langhe. Ognuno ha un motivo per lottare.

Quella di Fenoglio è una testimonianza importantissima, ma non è l'unica: esistono moltissimi libri e film sulla resistenza italiana che puoi leggere o guardare per capire meglio questo movimento essenziale, da cui è nata la nostra democrazia. E se vuoi restare nel campo culturale, ricorda che anche il grandi patrimonio di canti partigiani rappresenta una testimonianza storica ineguagliabile!

Riassumi con IA