È un gran miracolo che io non abbia rinunciato a tutte le mie speranze perché esse sembrano assurde e inattuabili. Le conservo ancora, nonostante tutto, perché continuo a credere nell’intima bontà dell’uomo.

Anna Frank

Il Giorno della memoria ricorda uno dei periodi più oscuri della storia dell’umanità, quando si compì lo sterminio nei campi di concentramento usati dai nazisti durante la seconda guerra mondiale contro il popolo ebraico, oppositori, minoranze e persone vulnerabili.

La Giornata della Memoria in Italia è stata istituita nel 2000, a livello internazionale è celebrata dal 2005, quando l’Assemblea generale delle Nazioni Unite, l’organizzazione internazionale di cui fanno parte 192 paesi del mondo, decise che il 27 gennaio di ogni anno tutto il mondo avrebbe ricordato le vittime dell'olocausto.

In totale le vittime dell'olocausto furono 17 milioni, tra cui 6 milioni di ebrei. La Shoah, come viene chiamato l'orrore vissuto dalla comunità ebraica, fece perdere la vita a due terzi dei cittadini di fede ebraica in Europa, con un terribile piano orchestrato nei minimi dettagli dai nazisti.

Cosa significa esattamente la giornata della memoria e perché è importante ricordare i fatti del 27 gennaio 1945? Scopriamolo insieme in questo articolo.

Cos’è e quando si festeggia la giornata della memoria

Le lezioni di storia sul perché della giornata della memoria sono tra le più tristi: si tratta di una commemorazione internazionale con cui le Nazioni Unite ricordano le vittime dell’olocausto provocato dai nazisti che tolsero la vita a sei milioni di Ebrei e altre 11 milioni di persone mandate a morire nei campi di sterminio.

Si festeggia il giorno 27 gennaio di ogni anno perché è stata presa la data simbolica del 27 gennaio 1945 quando le truppe dell’Armata Rossa Sovietica liberarono i prigionieri del campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau, in Polonia. Da quel momento non fu più possibile nascondere al mondo gli orrori di un piano di annientamento nazista che non aveva precedenti nella storia europea.

Le persecuzioni nei confronti degli Ebrei erano iniziate in Germania nel 1933 con l'ascesa al potere del partito nazionalsocialista di Adolf Hitler. Dopo l’annessione dell’Austria del 1936 e delle conquiste che la Germania fece in Europa a cominciare dalla Cecoslovacchia e dalla Polonia nel 1939, le persecuzioni furono applicate anche a tutti i paesi conquistati. L’Italia, alleata della Germania dal 1936, aveva introdotto le leggi razziali contro gli Ebrei nel 1938.

Con l’avanzata dei nazisti in Europa, non solo gli Ebrei venivano derubati dei loro beni e spogliati di ogni diritto, come quello di andare a scuola, per esempio, ma dal 1941 venivano sistematicamente catturati e inviati in luoghi segreti. Intere famiglie furono portate in campi che si pensava fossero di prigionia, almeno fino alla fine della seconda guerra mondiale. In realtà, quelli in cui si trovavano gli Ebrei erano dei campi di concentramento il cui obiettivo era sterminare le persone che vi erano rinchiuse.

Fu solo alla liberazione di Auschwitz e di altri campi di concentramento che si capì l’entità dell’orrore compiuto: in tutto furono uccisi 6 milioni di Ebrei e altri milioni di persone tra minoranze, come i Rom e i Sinti, prigionieri politici, omosessuali e persone vulnerabili, come i disabili.

La prima lezione di storia scuola media dovrebbe iniziare con il trattare gli anni più recenti, a nostro avviso: tu cosa ne pensi?

Il significato della parola genocidio

A guerra finita fu istituito un tribunale militare speciale per processare i capi nazisti per i crimini di guerra che avevano commesso. Durante il processo che di tenne, tra novembre 1945 e ottobre 1946, a Norimberga in Germania, fu chiaro che i nazisti si erano macchiati di un crimine indicibile.

In alcune sessioni del processo di Norimberga fu usata la parola genocidio, un neologismo, una nuova parola, che poi divenne un crimine internazionale con l'adozione della Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio, adottata dall'Assemblea generale dell'Onu ed entrata in vigore nel 1951.

Il genocidio è un piano che mira alla sistematica eliminazione dei membri di un gruppo nazionale, etnico, religioso, politico solo perché appartenenti a tale gruppo. Questo era quello che i nazisti avevano fatto alle popolazioni ebraiche, ai Rom, alle persone disabili. L'insegnante te lo dirà in una delle lezioni di storia: la parola genocidio deriva dal greco, genos, che significa popolo, e dal latino cidio, che significa uccidere.

Fu inventata nel 1944 da Rapahel Lemkin, un giurista polacco di origine ebraica che aveva studiato lo sterminio del popolo armeno da parte dei Turchi durante la prima guerra mondiale. In quel caso usò la parola genocidio e la applicò anche alla situazione attuale che gli Ebrei europei vivevano nel 1944, anno di pubblicazione del suo libro Le politiche del governo dell'Asse in Europa.

Nonostante le testimonianze dell’epoca, i libri e film sulla shoah, come viene chiamato in ebraico il genocidio degli ebrei, c’era chi metteva in dubbio l’esistenza dell’olocausto.

Nel 1948 le Nazioni Unite adottarono la Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio, proprio per evitare che quello che era successo durante la seconda guerra mondiale potesse ripetersi ai danni di altri popoli o gruppi.

Non fu così, purtroppo. Nel XX secolo si sono verificati altri casi di sterminio di altri popoli:

- ex Jugoslavia (1991)

- Ruanda (1994)

- Cambogia (1976-1979

In tutti questi casi i tribunali speciali istituiti hanno stabilito che è stato commesso il crimine di genocidio, a pochi anni di distanza dall’olocausto.

La Corte penale internazionale (CPI) è una corte permanente con sede all'Aia, istituita nel 2002 ai sensi dello Statuto di Roma. La sua missione è perseguire i responsabili di crimini di guerra, crimini contro l'umanità e genocidio quando i sistemi giudiziari nazionali non sono in grado o non vogliono agire. La CPI è uno strumento chiave per garantire giustizia alle vittime di atrocità su larga scala e promuovere il rispetto dei diritti umani a livello globale.

Gli esseri umani sembrano davvero non aver imparato dal proprio passato.

Per questo motivo le Nazioni Unite, a 50 anni dalla fine della seconda guerra mondiale, nel 2005, istituirono con la risoluzione 60/7 dell’Assemblea Generale La giornata internazionale di commemorazione delle vittime dell’olocausto.

Questa giornata fu istituita per non dimenticare quello che era successo e per prevenire altri casi di genocidio.

Il Giorno della memoria in Italia

L’Italia precedette l’Onu, istituendo già nel 2000 il Giorno della Memoria per ricordare lo sterminio del popolo ebraico da parte dei nazisti ma anche le leggi razziali istituite in Italia nel 1938, i deportati militari e politici italiani e tutte le persone che cercarono di proteggere gli Ebrei dalle persecuzioni.

Fino all'8 settembre 1943, giorno dell'armistizio, l'Italia guidata dal partito fascista di Mussolini era stata alleata della Germania nazista di Hitler. Con lo sbarco degli anglo-americani, i territori del centro-nord furono occupati dai Tedeschi e si creò la Repubblica fascista di Salò, loro complice. Le leggi razziali introdotte nel 1938 avevano escluso i cittadini italiani ebrei dalla vita politica, dopo l'armistizio le forze nazi-fasciste eseguirono rastrellamenti e deportazione.

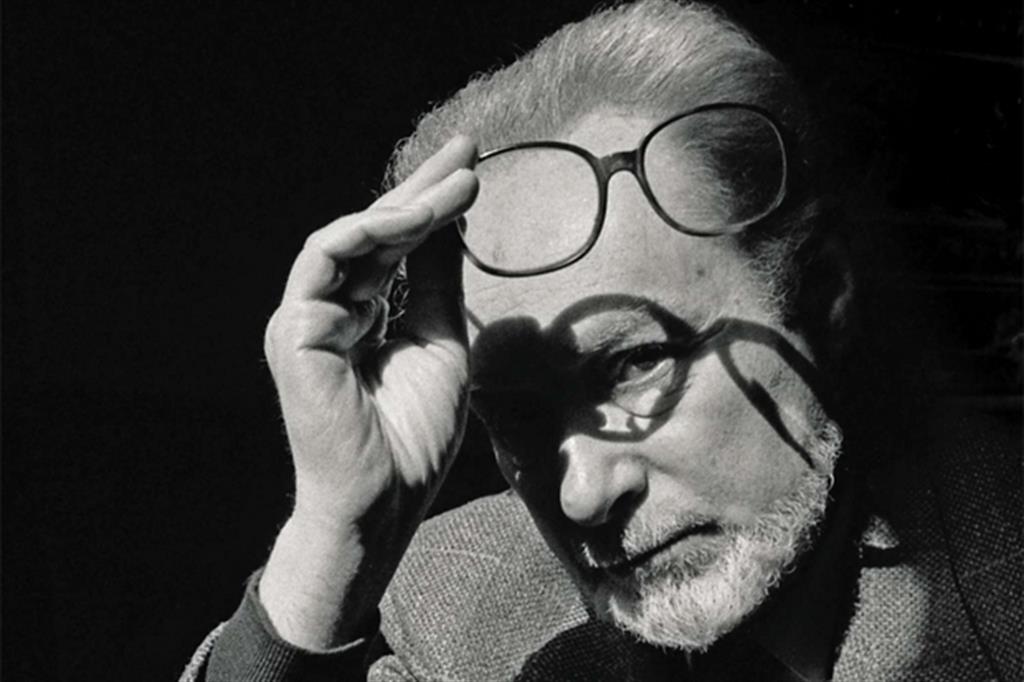

Molti furono mandati sui treni che portavano ai campi di sterminio in Germania o in Polonia. Tra questi si trovava unpartigiano che era nella Resistenza conto il nazi-fascismo, Primo Levi, autore di Se questo è un uomo, un libro autobiografico nel quale l'autore testimonia la vita che si faceva nei campi di concentramento e i trattamenti disumani che posero fine alla vita di milioni di persone.

Molti furono mandati sui treni che portavano ai campi di sterminio in Germania o in Polonia. Tra questi il partigiano che era nella Resistenza conto il nazi-fascismo, Primo Levi. Se questo è un uomo è un libro autobiografico dove l'autore testimonia la vita che si faceva nei campi di concentramento e i trattamenti disumani che posero fine alla vita di milioni di persone.

Secondo il Centro di documentazione ebraica contemporanea, 7579 Ebrei italiani furono vittime della Shoah.

Come spiegare la giornata della memoria a bammbini e ragazzi

Il giorno della memoria serve a ricordare a tutti che ogni essere umano nasce con diritti fondamentali che tutti dobbiamo rispettare. Qualunque sia il suo colore, la sua lingua, la sua religione, le sue opinioni politiche, che sia uomo o donna, etero oppure omosessuale, adulto o bambino, qualunque sia la sua età o condizione fisica, ogni persona ha diritto di vivere, studiare, lavorare, essere libero.

Ai bambini, bisogna spiegare che il Giorno della memoria ci ricorda che quello che è successo durante la seconda guerra mondiale in Europa agli Ebrei e altre minoranze e gruppi, non deve accadere mai più.

Il racconto è sicuramente uno dei sistemi migliori per riuscire a far arrivare un messaggio ai bambini e ai ragazzi in modo diretto ed efficace.

Uno dei libri più utilizzati per parlare della Giornata della memoria è il Diario di Anna Frank, recentemente trasformato anche in un film di animazione.

Anna, una bambina tedesca di origine ebraica, è costretta a rifugiarsi in Olanda con la sua famiglia e a vivere nascosta in soffitta per sfuggire alla persecuzione nazista. Tenere viva la memoria di Anna Frank e di altri testimoni dell’olocausto è un modo per sensibilizzare i bambini al rispetto degli altri.

Per chi ne ha la possibilità, è inoltre fondamentale ascoltare la testimonianza diretta di alcuni dei sopravvissuti ai campi di concentramento. Si tratta di persone che all’epoca erano bambini o poco più, come la senatrice Liliana Segre. Alcuni hanno tenuto per sé quei ricordi per anni, trovando in diverse fasi della propria vita il coraggio e la forza di condividerli con il mondo, per non dimenticare la tragedia vissuta e per combattere l'antisemitismo.

Segre ha scritto un prezioso libro-testimonianza, Scolpitelo nel nostro cuore,nel quale racconta la sua esperienza di sopravvissuta al campo di concentramento di Auschwitz, dove fu imprigionata quando aveva 13 anni.

Un'altra opera particolarmente adatta ai più giovani è senza dubbio La stella di Andra e Tati .

La stella di Andra e Tati di Alessandra Viola e Rosalba Vitellaro racconta quello che è accaduto a due sorelle Andra e Tati Bucci deportate ad Auschwitz quando avevano 4 e 6 anni. Le piccole sono sopravvissute soltanto perché erano state scambiate per gemelle e quindi lasciate in vita dal criminale di guerra, Josef Mengele, per condurre i suoi esperimenti che nulla avevano di scientifico.

In tutta Italia e nel mondo si organizzano ogni anno innumerevoli eventi in occasione della Giornata della memoria, momento importante di ricordo e di lotta all'antisemitismo; in alcuni casi si tratta di uno dei rari rari momenti in cui si può ancora avere la possibilità di sentire i racconti dalla voce dei sopravvissuti.

Alcuni istituti sempre attivi nel ricordo della Shoah sono la Fondazione museo della Shoah di Roma e il Memoriale della Shoah di Milano.

Riassumi con IA